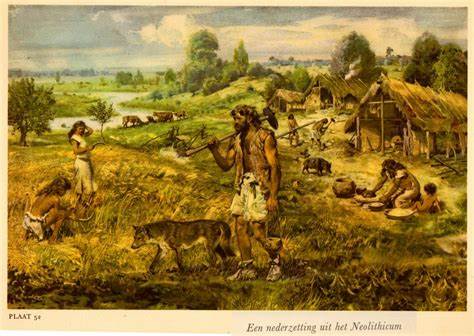

La Revolución Neolítica, un punto de inflexión trascendental en la historia humana, marcó el paso de sociedades de cazadores-recolectores a comunidades agrícolas sedentarias. Este proceso, desarrollado hace aproximadamente 10,000 años, tuvo una profunda repercusión en la estructura social, cultural y ambiental del planeta. Una de las regiones clave donde tuvo lugar este cambio fue el Levante Sur, zona que abarca partes del actual Israel, Jordania y territorios circundantes. Sin embargo, las causas exactas y los factores que impulsaron esta transición siguen siendo objeto de debate científico. En años recientes, un cuerpo considerable de evidencia ha señalado hacia un vínculo intrigante entre eventos ambientales extremos –en particular incendios catastróficos y degradación del suelo– y el origen de la agricultura en esta región.

Este análisis pretende ofrecer una visión integral de cómo estos fenómenos naturales pudieron haber influenciado decisivamente la Revolución Neolítica, enfatizando resultados de investigaciones geomorfológicas, paleoambientales y arqueológicas. Los incendios forestales y las quemas masivas, naturales o causadas por humanos, han sido siempre un factor poderoso en la dinámica de los ecosistemas mediterráneos y semiáridos, como es el caso del Levante Sur. La región, caracterizada por un clima cálido y seco durante el verano, junto con abundante biomasa y un relieve montañoso, siempre ha sido propensa a incendios. No obstante, estudios paleoecológicos basados en análisis de microcarbón presentes en sedimentos lacustres muestran que durante el Holoceno temprano, aproximadamente entre 8,6 y 8,0 mil años antes del presente, se produjo un pico extraordinario en la frecuencia e intensidad del fuego. Este patrón de fuegos se correlaciona con evidencias de una significativa pérdida de cobertura vegetal y una marcada erosión del suelo en las laderas, suelos que eran fundamentales para sustentar ecosistemas estables.

Uno de los focos de estudio es el registro sedimentario del lago Hula, en el Valle de Jordán. Un núcleo sedimentario del lago reveló un incremento súbito de partículas finas de carbón que indica una fase de incendios intensos. Estos materiales entran en los cuerpos de agua por transporte aéreo y fluvial, constituyendo un archivo de la actividad de fuegos regionales. Complementariamente, estudios isotópicos en espeleotemas (formaciones de calcita en cuevas) de las cercanas montañas backbone, especialmente registros de carbono y estroncio, revelan alteraciones en la vegetación y en la estabilidad del suelo. Las variaciones en el cociente 87Sr/86Sr evidencian la pérdida progresiva de suelo fértil, producto del arrastre y degradación ocasionados por el fuego y la erosión.

El contexto climático ofrece clave para comprender el desencadenamiento de estos cambios. Investigaciones paleoclimáticas señalan que durante este periodo se produjo el evento seco y frío de los 8.2 kiloa (8.200 años antes del presente), un fenómeno climático abrupto con impactos globales, asociado con una reducción drástica en los niveles del Mar Muerto. La combinación de bajas precipitaciones y mayor intensidad de tormentas eléctricas secas susceptibles de generar incendios favoreció una crisis ambiental con pérdida masiva de biomasa y suelo.

Esta situación, que parece originada por cambios orbitales y el desplazamiento temporal de sistemas climáticos africanos hacia el norte, afectó profundamente los ecosistemas locales. Frente a esta realidad climática adversa, las poblaciones neolíticas hallaron en estos suelos redepositados y enriquecidos en sedimentos en los valles, áreas con agua y tierras fértiles, un recurso fundamental para el desarrollo de la agricultura sedentaria. Estos depósitos de suelo remanente actuaron como oasis donde se pudieron cultivar plantas domesticadas y criar animales, actividad que demandaba un mayor control y manejo del territorio. La degradación de las laderas y la eliminación del suelo superficial obligaron a estas comunidades a adaptarse, sembrando las bases para la aparición y consolidación de las primeras aldeas agrícolas. Es importante destacar que, contrariamente a planteamientos previos que atribuían la génesis de incendios masivos solamente a prácticas humanas de quema controlada para la expansión agrícola, las evidencias más recientes sugieren que la mayoría de los fuegos fueron de origen natural, particularmente relacionados con la mayor frecuencia de rayos en condiciones secas.

Si bien las comunidades humanas neolíticas manejaron el fuego como herramienta, la magnitud y el patrón de estos incendios exceden lo que una población incipiente podría haber controlado o causado. En consecuencia, se plantea un modelo centrado en la influencia climática como detonador principal de estos episodios. Los efectos ecosistémicos de los incendios intensos en el Levante Sur fueron múltiples. La pérdida de cobertura vegetal no solo facilitó la erosión acelerada y la degradación del suelo, sino que también cambió la composición de la vegetación postincendio, favoreciendo especies de gramíneas y plantas pioneras adaptadas a ciclos frecuentes de fuego. Asimismo, la destrucción de la cubierta arbórea afectó la hidrología superficial, aumentando la escorrentía y modificando la capacidad del suelo para almacenar agua, factores críticos para el desarrollo agrícola.

En este sentido, la concentración de asentamientos neolíticos sobre depósitos de suelos re-acumulados en depresiones y valles no resulta fortuita. Lugares como Gilgal, Netiv Hagdud, Jericó y Motza presentan evidencias arqueológicas de comunidades agrícolas asentadas precisamente en estos contextos sedimentarios, donde el suelo estaba más disponible y el agua más accesible. Las dataciones por luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) confirmaron que muchos de estos suelos presentan edades compatibles con la ocupación humana neolítica, manifestando una clara relación entre los procesos geomorfológicos naturales y la localización de la agricultura incipiente. Además, estos procesos naturales pudieron haber obligado a un cambio en la percepción y en la interacción del hombre con el medio ambiente. La severa perturbación ambiental representó una presión evolutiva y cultural para encontrar nuevas formas de sustento, que incluyeron la domesticación de plantas y animales, el control del fuego y la experimentación con técnicas agrícolas.

Se sugiere que esta adaptación contribuyó a la conformación de nuevas conductas cognitivas y sociales, incluyendo la logística del asentamiento permanente y la organización colectiva para el manejo del paisaje. La evidencia recolectada también invita a la reflexión sobre la compleja interacción entre fenómenos climáticos, naturales y culturales. Longevas y extensas sequías no solo alteraron las condiciones ecológicas, sino que además definieron los límites, oportunidades y desafíos para los primeros agricultores. De esta forma, la Revolución Neolítica no fue un simple resultado de la voluntad humana o de un desarrollo progresivo, sino que estuvo íntimamente ligada a eventos ambientales inesperados y posiblemente catastróficos, como los incendios masivos y la degradación del territorio. En conclusión, el estudio de los incendios catastróficos y la pérdida de suelo en el Levante Sur durante el Holoceno temprano abre una ventana clarificadora para entender las causas profundas que fomentaron el surgimiento de la agricultura.

La confluencia de un episodio climático seco, aumentada actividad tormentosa, incendios intensos y erosión de suelos creó condiciones en las que la subsistencia tradicional fue insostenible, promoviendo la transición hacia formas de vida más sofisticadas y controladas que caracterizan a la era neolítica. Este enfoque interdisciplinario, que combina paleoclimatología, geología y arqueología, ayuda a derribar la visión unilateral y antropocéntrica de la Revolución Neolítica, evidenciando la interacción dinámica y compleja entre naturaleza y cultura en la historia humana. Entender estos vínculos no solo es importante para la comprensión del pasado, sino que también aporta lecciones valiosas para la gestión ambiental y agrícola en regiones climáticamente vulnerables en el contexto actual de cambio climático y degradación del suelo, reafirmando la necesidad de una interacción armónica entre el ser humano y su entorno natural.