La reproducibilidad es una piedra angular del método científico, esencial para validar los hallazgos y garantizar que los resultados de una investigación sean confiables y aplicables en diferentes contextos. Sin embargo, en años recientes, un proyecto ambicioso dedicado a evaluar la reproducibilidad de estudios biomédicos ha revelado una preocupante realidad: decenas de investigaciones no pudieron ser validadas al ser reproducidas. Este fenómeno ha generado un intenso debate en el mundo científico, cuestionando la estabilidad y rigor de ciertos hallazgos que sustentan avances médicos y terapias prometedoras. El Proyecto de Reproducibilidad, una iniciativa multidisciplinaria que buscó repetir los experimentos clave publicados en revistas de alto impacto, aspiraba a confirmar la fidelidad de los datos y la robustez de los métodos científicos empleados. Su fracaso en reproducir los resultados de numerosas investigaciones biomédicas ha puesto en jaque la credibilidad de algunos descubrimientos que han guiado la comprensión de enfermedades y el desarrollo de fármacos.

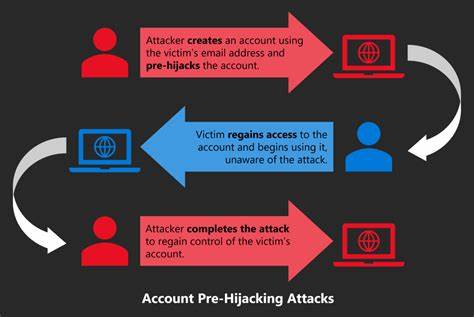

Esta problemática no es exclusiva de la biomedicina, pero su impacto es particularmente delicado dada la implicación directa que tiene en la salud humana y la formulación de tratamientos clínicos. Cuando un estudio no es reproducible, no sólo se pone en duda su conclusión, sino también se afecta la cadena de conocimiento científico que se construye sobre esos resultados. Como consecuencia, recursos financieros, tiempo y esfuerzos humanos invertidos en líneas de investigación basadas en datos erróneos o inconsistentes pueden verse comprometidos. Las causas que explican esta crisis de reproducibilidad son múltiples y complejas. Entre ellas se identifican la falta de transparencia en la publicación de datos, el sesgo de publicación hacia resultados positivos, la presión por publicar rápidamente hallazgos novedosos, deficitarios controles estadísticos y problemas metodológicos inherentes a los experimentos.

Frecuentemente, los métodos utilizados no se describen con suficiente detalle para permitir una reproducción fiel por otros equipos de investigación, lo que dificulta la verificación independiente. Además, en la investigación biomédica, las variaciones en modelos experimentales, como líneas celulares, animales de laboratorio o incluso protocolos de manipulación, pueden provocar diferencias significativas en los resultados. La heterogeneidad biológica y las dificultades prácticas para replicar exactamente las condiciones experimentales son limitaciones reales que complican la reproducibilidad. El impacto de esta crisis sobre la comunidad científica y la sociedad en general es trascendental. En primera instancia, pone en riesgo la confianza pública en la ciencia, un pilar fundamental para la adopción de políticas basadas en evidencia y para el avance tecnológico.

Cuando la población percibe que los estudios científicos no son confiables, puede generar escepticismo o rechazo hacia recomendaciones médicas, vacunas o tratamientos innovadores. Asimismo, la falta de reproducibilidad ralentiza el progreso científico y encarece la investigación. Laboratorios que intentan construir sobre hallazgos que luego resultan inconsistentes pueden perder tiempo y recursos valiosos, lo que a su vez puede afectar la financiación y la inversión en ciertos campos de estudio. Para investigadores, la presión por publicar resultados positivos y novedosos puede motivar prácticas menos rigurosas, como la manipulación selectiva de datos o la omisión de resultados negativos. Frente a este escenario, diversas instituciones y organismos científicos han comenzado a implementar estrategias para fortalecer la reproducibilidad en la biomedicina.

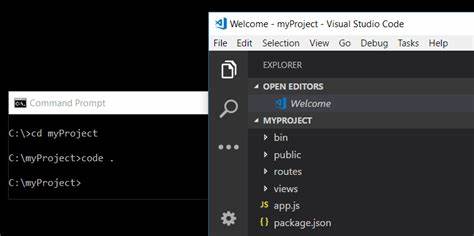

Una de las medidas más relevantes es la promoción de la transparencia en los procesos de investigación, incluyendo la publicación abierta de datos, protocolos y código usado para los análisis. Esto permite que otros investigadores puedan examinar con detalle y replicar las experimentaciones, facilitando la detección de errores o inconsistencias. El impulso hacia la preregistración de estudios, donde los objetivos, métodos y análisis estadísticos son documentados antes del inicio de la experimentación, también contribuye a minimizar sesgos y prácticas poco rigurosas. Esta metodología fomenta un compromiso con la integridad y evita que los resultados sean moldeados para encajar en hipótesis preexistentes o expectativas deseadas. Por otro lado, el fortalecimiento de la formación científica, con énfasis en el diseño experimental robusto y el análisis estadístico adecuado, es imprescindible para elevar la calidad de los estudios biomédicos.

La comunidad académica ha empezado a reconocer la importancia de colaborar y compartir recursos, así como de incentivar la reproducibilidad como indicador de excelencia científica. Los editores de revistas y financiadores han asumido un papel protagónico en este proceso, implementando políticas que exigen mayor rigor en la presentación de resultados y la disponibilidad de datos. La adopción de estándares internacionales para la publicación científica y el uso de herramientas tecnológicas para detectar inconsistencias o plagios son parte de un enfoque integral para mejorar la confianza en la ciencia. En el escenario global, esta crisis de reproducibilidad también ha impulsado el desarrollo de plataformas colaborativas y proyectos conjuntos que permiten a múltiples laboratorios replicar estudios en diferentes condiciones y con distintas poblaciones, ampliando así la validez y aplicabilidad de los resultados. Es fundamental entender que la reproducibilidad no debe ser vista como un obstáculo, sino como un elemento enriquecedor del proceso científico.