En las sociedades democráticas contemporáneas, la relación entre las fuerzas armadas y el poder civil es fundamental para mantener el equilibrio y la protección de la Constitución y la sociedad civil. Tradicionalmente, se ha entendido que una fuerza militar políticamente neutral debe ser absolutamente obediente a las órdenes del gobierno legítimamente electo. No obstante, esta concepción simplificada es insuficiente para capturar la complejidad inherente a la dinámica civil-militar, particularmente cuando el poder civil actúa en formas que amenazan la neutralidad del ejército y el bienestar de la sociedad en su conjunto. La neutralidad política del ejército significa que la institución militar no debe alinearse con ningún partido político ni apoyar agendas partidistas en el desempeño de sus funciones. Esta condición es esencial para garantizar que la defensa y el uso de la fuerza sean instrumentos al servicio de toda la nación, no de un grupo o ideología particular.

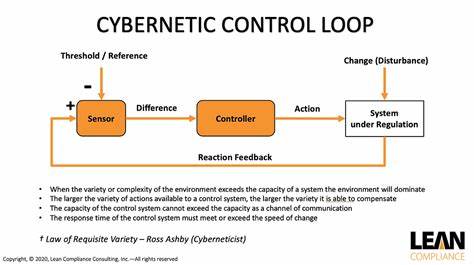

Sin embargo, esta neutralidad no puede reducirse simplemente a una obediencia ciega o incondicional al mando civil sin considerar las circunstancias y el impacto de las órdenes emitidas. La historia y la teoría de las relaciones civil-militares nos enseñan que la obediencia militar tiene límites y que en ciertos casos la resistencia puede no solo ser legítima sino una obligación ética y profesional. Esto choca con la visión tradicional que sostiene que, en una democracia, todo mandato legal dado por el gobierno civil debe ser cumplido sin cuestionamiento para no poner en riesgo la estabilidad y cohesión del sistema político. El poder militar es único porque tiene la capacidad de aplicar la fuerza física para alcanzar objetivos políticos. Esta cualidad imbuye a las fuerzas armadas de un potencial que puede servir para proteger la sociedad o, contrariamente, para someterla.

Este poder especial exige, de manera natural, que el ejército permanezca en una posición subordinada al liderazgo civil democráticamente elegido. Pero esta subordinación no puede interpretarse como sumisión sin límites, ya que el mando civil también puede representar una amenaza para la sociedad y la Constitución, empleando el ejército para fines que contravienen los fundamentos democráticos. En democracias saludables, la lealtad de los militares está dirigida a la Constitución y a la sociedad civil que ésta protege, más que a una persona o grupo político en particular. Este principio se refleja en la tradición y las normas que rigen el juramento militar. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde el origen republicano, se estableció que los miembros de las fuerzas armadas juran lealtad a la Constitución y no a un mandatario específico.

Esta diferenciación histórica es crucial porque establece un límite entre obedecer al mando civil y proteger los valores constitucionales y democráticos, incluso frente a órdenes legales que puedan erosionar esos valores. La doctrina que sostiene que la única obligación del ejército es obedecer a las autoridades civiles legítimas puede no contemplar adecuadamente la posibilidad de que un gobierno electo actúe en contra del interés general o de la estabilidad democrática. Un gobierno puede ser hostil a la democracia o a la sociedad civil y utilizar la institución militar como herramienta para afianzar su poder o reprimir a sectores de la población. Esto convierte al ejército en un instrumento político partidista, lo que contradice el valor esencial de la neutralidad política. En tales situaciones profundas, mantener la neutralidad militar puede requerir que los oficiales y soldados resistan órdenes legales que violen principios éticos, constitucionales o que directamente amenacen los derechos de la ciudadanía.

Esta resistencia no debe confundirse con insubordinación motivada por opiniones políticas personales. En cambio, es una acción fundamentada en la defensa de la neutralidad profesional del ejército y de su función constitucional como garante del orden democrático y de la protección de la sociedad, más allá de las fluctuaciones del poder político. El ejercicio de esta resistencia puede adoptar diversas formas, que no siempre implican la desobediencia abierta o el rechazo frontal a las órdenes. Puede manifestarse mediante objeciones formales al interior de la cadena de mando, la generación de conciencia interna o pública sobre la naturaleza inapropiada de ciertas órdenes, o incluso a través de retrasos calculados en la ejecución. Asimismo, en algunos casos, puede ser legítimo que los oficiales expresen su desacuerdo mediante actos de renuncia o retiro voluntario cuando las órdenes entran en conflicto con sus deberes éticos y profesionales.

Reconocer esta posibilidad no significa menoscabar el principio de control civil sobre las fuerzas armadas, sino, por el contrario, fortalecerlo mediante un compromiso más profundo con la protección de la Constitución y la sociedad civil. Una subordinación militar incondicional puede debilitar estos pilares si el ejército se convierte en un mero ejecutor de cualquier mandato emitido por el poder político, sin consideración a la legitimidad o los efectos de esas órdenes. La tensión entre la necesidad de obediencia en la cadena de mando y la ética profesional militar que protege la neutralidad política debe ser abordada con madurez y análisis contextual. La obediencia ciega puede facilitar abusos de poder, mientras que la desobediencia sin fundamentos puede socavar la disciplina y la eficacia del ejército. Por ello, es esencial que los militares cuenten con una formación ética robusta que les permita discernir cuándo una orden amenaza los valores democráticos y cómo responder a ella responsablemente.

Esta situación es especialmente delicada en tiempos de crisis o inestabilidad política, cuando las presiones sobre el ejército para que apoye a un gobierno particular pueden intensificarse. En estos momentos, la fortaleza institucional y la claridad ética de las fuerzas armadas serán decisivas para preservar la democracia y evitar que la institución militar se convierta en una herramienta de represión o en un actor político partidista. En definitiva, la neutralidad política del ejército implica una lealtad fundamental a la Constitución y a la sociedad democrática, lo que se traduce en la obligación de proteger el orden constitucional incluso contra amenazas provenientes de quienes detentan el poder civil. Esta visión más compleja y realista pone en evidencia que la obediencia militar no es un deber absoluto sino que está condicionada por la necesidad de defensa de principios mayores. Los militares deben ser guardianes del sistema democrático, no agentes pasivos del poder político en turno.

Por lo tanto, la discusión sobre la relación entre neutralidad política y obediencia militar no puede limitarse a la reiteración de principios tradicionales. Es necesario reconocer la dinámica cambiante y los riesgos que enfrentan las democracias modernas para fortalecer una cultura militar que comprenda sus responsabilidades constitucionales más allá de la simple ejecución de órdenes. Este enfoque contribuye a una civil-militaridad más equilibrada, consciente y protegida contra los excesos del poder, asegurando que el ejército sirva siempre al pueblo, a sus leyes y a los valores que sustentan la democracia.