En el panorama actual de la salud global, una amenaza creciente y poco visible está tomando protagonismo: los llamados superhongos. Estos microorganismos fúngicos, a diferencia de las bacterias superresistentes que han dominado la atención pública durante años, están emergiendo como un peligro silencioso pero letal. La dificultad para tratarlos y controlar sus infecciones representa un reto sanitario de gran complejidad, que demanda un enfoque renovado y urgente por parte de los profesionales de la salud y los investigadores. Los hongos superresistentes se encuentran en diferentes partes del mundo y afectan especialmente a individuos con sistemas inmunitarios debilitados, aunque también pueden infectar a personas previamente sanas. Un claro ejemplo de estos organismos es el hongo del género Coccidioides, responsable de la enfermedad conocida como fiebre del valle o coccidioidomicosis.

Este hongo se propaga a través de esporas que se inhalan y pueden alojarse no solo en los pulmones, sino también diseminarse por todo el cuerpo, causando complicaciones graves e incluso la muerte. Casos como los de Torrence Irvin y Rob Purdie en California ilustran la devastadora capacidad de estas infecciones fúngicas. Irvin, inicialmente diagnosticado erróneamente y tratado sin éxito, experimentó una pérdida dramática de peso y daño pulmonar severo. Purdie, por su parte, desarrolló meningitis fúngica después de inhalar esporas al realizar actividades cotidianas al aire libre. Su lucha por controlar la enfermedad ha incluido tratamientos intratecales con medicación con efectos secundarios altamente tóxicos, lo que evidencia la precariedad y limitación de las opciones terapéuticas actuales.

Lo que agrava esta crisis es la escasez de antifúngicos efectivos. Mientras las enfermedades bacterianas cuentan con cientos de antibióticos disponibles, la gama de medicamentos contra hongos se reduce a unas pocas decenas. Esto se debe a la complejidad biológica: los hongos son organismos eucariotas, más cercanos a los humanos en términos genéticos, lo que dificulta el desarrollo de fármacos selectivos que puedan matar al hongo sin dañar las células humanas. De hecho, los tratamientos antifúngicos existentes pueden causar desde insuficiencia renal hasta reacciones alérgicas graves. Este escenario se complica cuando se analizan especies específicas de hongos que han desarrollado resistencia a múltiples clases de antifúngicos.

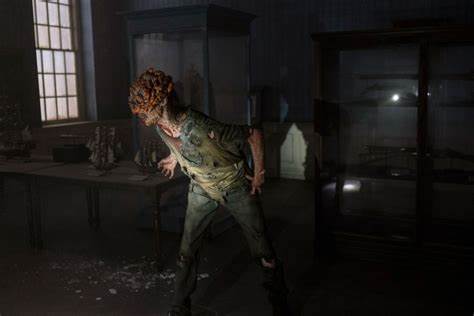

El Candida auris destaca por su resistencia innata, su capacidad para adherirse a superficies y piel, y su rápida propagación en entornos hospitalarios, poniendo en riesgo a pacientes hospitalizados, en residencias de ancianos y clínicas de diálisis. En pocos años, las infecciones por C. auris han crecido exponencialmente en Estados Unidos, convirtiéndose en un problema de salud pública sin precedentes. Además del C. auris, otros hongos de alta prioridad según la Organización Mundial de la Salud incluyen al Cryptococcus neoformans, que provoca meningitis mortal especialmente en personas con VIH, y Aspergillus fumigatus, un moho ubicuo que puede invadir los pulmones y otros órganos, con tasas de mortalidad alarmantes.

El hecho de que estos hongos estén cada vez más presentes, impulsados por cuestiones ambientales como el cambio climático, sugiere que esta crisis no es pasajera sino que viene para quedarse. Un problema añadido es que estas infecciones fúngicas no sólo afectan a poblaciones vulnerables. Aunque las personas con inmunosupresión son más propensas a desarrollar formas invasivas graves, pacientes sanos han sido diagnosticados con coccidioidomicosis y otras enfermedades fúngicas, a menudo tras actividades simples como trabajar en sus jardines o vivir en zonas donde estos hongos son endémicos. Esto representa una mayor dificultad para la detección temprana y el tratamiento oportuno. El cambio climático, los incendios forestales y el aumento de tormentas de polvo también favorecen la dispersión y proliferación de esporas fúngicas en nuevas regiones, extendiendo el riesgo geográfico más allá de las zonas tradicionales del suroeste de Estados Unidos y partes de América Latina.

Modelos científicos proyectan un incremento significativo en los casos para finales de siglo, consolidando la emergencia de los hongos como una amenaza sanitaria global. Frente a esta realidad, la innovación en terapias antifúngicas es indispensable. Medicamentos experimentales como el olorofim muestran promesas, pues ofrecen una alternativa oral con menos efectos secundarios que las opciones intravenosas tradicionales. Sin embargo, su disponibilidad sigue siendo limitada y muchas personas no tienen acceso a tratamientos especializados debido a barreras económicas o de infraestructura sanitaria. Por otro lado, la investigación sobre las respuestas inmunológicas individuales podría aportar claves para entender por qué algunas personas sufren formas graves de estas infecciones a pesar de estar saludables.

El desarrollo de potenciadores inmunológicos podría ser un complemento vital para los medicamentos antifúngicos, abriendo una nueva línea de defensa contra estas enfermedades. La educación y concienciación sobre estos hongos emergentes también juega un papel crucial. Pacientes, médicos y comunidades deben estar atentos a síntomas persistentes que podrían ser confundidos con otras afecciones, como la neumonía o infecciones virales, para evitar diagnósticos tardíos que dificultan la recuperación. Asimismo, las medidas de prevención en entornos hospitalarios, incluyendo una limpieza y desinfección estrictas, son fundamentales para limitar la transmisión de especies como C. auris en centros de salud y hogares de cuidado prolongado.

En conclusión, la amenaza de los superhongos nos obliga a replantear las estrategias para combatir infecciones micóticas a nivel global. La combinación de resistencia a medicamentos, insuficientes opciones terapéuticas, dispersión creciente y severidad de los casos exige una respuesta coordinada de gobiernos, instituciones científicas y sociedad civil. Invertir en investigación para innovar en antifúngicos, diseñar métodos de detección temprana accesibles y fortalecer redes de vigilancia epidemiológica son pasos urgentes para frenar este imparable avance. La experiencia humana detrás de estas infecciones, como la de Torrence Irvin y Rob Purdie, nos recuerda que nadie está completamente a salvo y la salud pública depende de que estas voces sean escuchadas para priorizar la lucha contra esta nueva y peligrosa pandemia silenciosa.