Desde siglos atrás, la representación del ser humano en situaciones de desastre ha estado marcada por una visión distorsionada, especialmente en el cine de Hollywood. La narrativa que se impone es la de un panorama caótico, donde el pánico, el egoísmo y la violencia son la norma inmediata. Sin embargo, numerosos estudios científicos y experiencias históricas contradicen esta imagen apocalíptica: la reacción humana más común ante una catástrofe es un impulso de ayuda mutua y solidaridad que trasciende diferencias y conflictos individuales. Este fenómeno, lejos de ser excepcional, define una parte esencial de nuestra conducta social y colectiva. Uno de los ejemplos más elocuentes de esta realidad se vivió durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

Contrario a lo que muchos podrían imaginar, la evacuación de las Torres Gemelas no estuvo dominada por empujones y desbandadas anárquicas, sino que la mayoría de las personas mostró calma y cooperación. Trabajadores que no se conocían entre sí colaboraron para guiar a otros por escaleras oscuras, ayudaron a cargar heridos y brindaron apoyo emocional en medio del desastre. Este comportamiento heroico es parte de una pauta recurrente en emergencias a nivel mundial. La reciente gran apagón en la Península Ibérica confirmó esta tendencia humana. Durante horas de incertidumbre y falta de información, lo que predominó no fue el caos ni vandalismo, sino la empatía y la generosidad entre extraños.

Fue frecuente observar cómo personas que nunca habían intercambiado palabra, se ofrecían baterías, linternas o simplemente su compañía para aliviar la angustia colectiva. En España, encuestas reflejan que más del 88% de la población percibió un comportamiento ejemplar o muy bueno durante aquella crisis, mientras que una ínfima minoría señaló conductas negativas. Expertos en psicología social explican que esta solidaridad emergente tiene raíces profundas. Cuando un grupo de individuos comparte una experiencia traumática, surge un sentido de identidad colectiva basado en un destino común. Esta conexión favorece la confianza, la cooperación espontánea y la creación de redes de apoyo que permiten afrontar la emergencia de manera conjunta.

A diferencia del mito del pánico que insiste en la supuesta irracionalidad masiva, la realidad muestra que muchas muertes en crisis se deben a la subreacción: la falta de acción o la espera pasiva que genera mayor riesgo. Las historias paleontológicas también aportan evidencia de esta conducta altruista instalada en el ADN humano. Por ejemplo, en Valencia se encontraron restos de una niña neandertal con síndrome de Down que fue cuidada hasta la edad de seis años, a pesar de sus limitaciones y sin ningún beneficio directo para sus cuidadores. Este tipo de cuidado prolongado indica que desde tiempos remotos la humanidad aprendió a apoyarse entre sí, garantizando la supervivencia del grupo mediante la ayuda mutua. Las emergencias más prolongadas, como grandes desastres naturales o apagones extendidos, también han demostrado que la solidaridad persiste más allá de las primeras horas de crisis.

Tras superar el shock inicial, la colaboración suele adaptarse a nuevos desafíos sin que el desorden social se imponga. Japón, luego del devastador terremoto y tsunami de 2011, vivió semanas de escasez y dificultades extremas, pero las filas para recibir alimentos y suministros se mantuvieron ordenadas y con un alto nivel de respeto entre las personas. En Canadá durante un invierno severo en 1998, comunidades enteras se organizaron para mantener a salvo a los más vulnerables, incluso bajo condiciones de aislamiento. Sin embargo, las tensiones sociales pueden surgir cuando se perciben injusticias o desigualdades en la distribución de recursos. Durante la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido, la preocupación y el descontento aumentaron cuando algunos sectores privilegiados continuaron accediendo a productos mediante el mercado negro, mientras otros sacrificaban sus necesidades básicas.

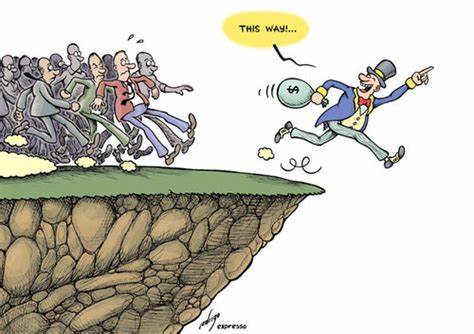

Este tipo de situaciones pone en evidencia que el verdadero desafío no es la naturaleza humana, sino la gestión política y social que se haga sobre las emergencias. La intervención estatal puede ser un catalizador para la confianza y la cooperación, o por el contrario, puede generar resentimiento y desunión si resulta injusta o paternalista. La experiencia reciente durante la pandemia de Covid-19 reafirma esas lecciones. Muchos gobiernos fallaron en comunicar efectivamente y respetar la autonomía ciudadana, tratando a la población como un problema a controlar. Esto debilitó la confianza y la cooperación, proponiendo un modelo de gestión basado en la desconfianza más que en el empoderamiento de la sociedad civil.

Sin embargo, la resiliencia social y la solidaridad entre vecinos y comunidades fueron notables, evidenciando que la gente desea y puede actuar colectivamente para superar las adversidades. La persistencia del mito del pánico y la violencia desatada en las crisis responde en gran medida a la influencia de los medios de comunicación y de la cultura popular. Las películas, programas de televisión y reportajes suelen privilegiar las imágenes impactantes de caos y destrucción porque son más dramáticas y atractivas. La realidad cotidiana, en cambio, está llena de gestos silenciosos de ayuda mutua que raramente reciben la misma atención informativa. La anécdota de las compras masivas de papel higiénico durante el inicio de la pandemia, por ejemplo, ha sido muy difundida como muestra de irracionalidad colectiva; sin embargo, desde la perspectiva psicológica resulta lógico que las personas actúen siguiendo las señales de comportamiento del grupo para evitar quedarse sin recursos básicos.

Entender que la cooperación y la generosidad son normas en la emergencia nos ofrece una oportunidad para reconfigurar las políticas públicas y la intervención en crisis. Reconocer y canalizar ese potencial humano puede marcar la diferencia entre un manejo efectivo del desastre y uno que profundice las fracturas sociales. La clave está en escuchar y empoderar a la sociedad, brindar información veraz en tiempo real, movilizar recursos de forma transparente y evitar actitudes que desconfíen injustamente de las personas. La mirada optimista sobre la naturaleza humana en las crisis no implica ignorar el sufrimiento, el miedo o el estrés que estas situaciones generan. Más bien, supone valorar las redes de apoyo y la capacidad innata de la humanidad para adaptarse colectivamente para sobrevivir y reconstruir.

Dejando atrás la narrativa oscura que impone Hollywood, podemos descubrir una verdad más esperanzadora: cuando la luz se apaga, las personas encienden entre sí la llama de la solidaridad. Es momento entonces de cuestionar nuestras creencias y relatos sobre los desastres y, en lugar de perpetuar la ficción del salvajismo y el egoísmo, promover un entendimiento basado en la confianza, el cuidado mutuo y la cooperación que en realidad define a nuestra especie desde sus inicios. Solo así lograremos sociedades más resistentes, preparadas y unidas ante cualquier adversidad.