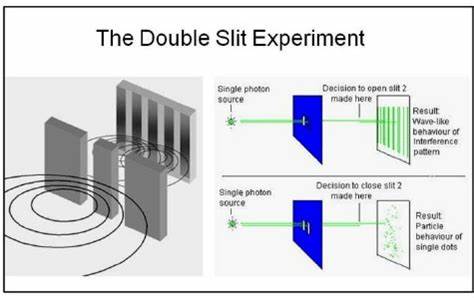

El experimento de la doble rendija es uno de los más emblemáticos y reveladores en la física cuántica. Originalmente diseñado para demostrar la naturaleza dual onda-partícula de la luz y la materia, ha desencadenado interpretaciones profundas sobre la realidad, la observación y el papel del observador. Sin embargo, una pregunta que ha surgido en debates y foros es si es posible utilizar este experimento para probar directamente la memoria del observador, es decir, si al recordar o olvidar por dónde pasó una partícula afecta la formación del patrón de interferencia. Para comprender por qué esto no es viable, es fundamental desentrañar los principios fundamentales involucrados y las limitaciones inherentes a la interacción entre la física cuántica y la cognición humana. El corazón del experimento consiste en emitir un flujo de partículas —como electrones o fotones— a través de dos rendijas paralelas hacia una pantalla receptora.

Cuando no se registra por cuál rendija pasó cada partícula, se obtiene un patrón de interferencia característico de ondas que se superponen, indicando que cada partícula exhibe propiedades ondulatorias y atraviesa ambas rendijas simultáneamente. En cambio, si se mide o detecta la rendija específica por la que la partícula pasó, el patrón de interferencia desaparece y se observa un patrón de dos bandas, comúnmente asociado a un comportamiento corpuscular. Esto evidencia que la medida o la obtención de información sobre el sistema “colapsa” la función de onda, un fenómeno conocido como decoherencia cuántica. Un punto crucial es entender que la decoherencia y el colapso no dependen necesariamente de que un ser humano consciente tenga o no conocimiento de la información. Más bien, basta con que exista un dispositivo o cualquier mecanismo capaz de almacenar o detectar la información de la partícula para que el patrón de interferencia desaparezca.

Es decir, la información existe en el entorno, independientemente de si alguien la recuerda o no. Por lo tanto, el hecho de que un observador consciente olvide o recuerde la información no afecta el resultado físico observable en la pantalla. Tomando en cuenta esta perspectiva, tratar de utilizar la memoria humana para determinar si un patrón de interferencia aparecerá o no no corresponde con las leyes de la física cuántica. La memoria humana es un sistema altamente complejo, influenciado por procesos biológicos, cognitivos y emocionales que no interactúan directamente con la función de onda ni con los estados cuánticos a nivel fundamental. Si bien el acto de medir implica una interacción con un aparato físico que desencadena el colapso de la función de onda, el hecho de que un ser humano memorice esa información no afecta materialmente el experimento.

Además, la memoria es susceptible a errores, distorsiones y olvidos, por lo que su confiabilidad como medida objetiva resulta limitada. A diferencia de un detector cuántico cuya función está diseñada para registrar datos con precisión y de forma reproducible, la memoria humana no puede ser considerada un sistema de medición cuántica fiable. La imposibilidad de replicar experimentalmente un efecto observable proveniente de la actividad cognitiva directa del observador hace que el uso de la memoria para controlar la interferencia sea inviable. Otro aspecto interesante que se relaciona con esta temática es el conocido experimento mental llamado "el amigo de Wigner". En este escenario, se plantea una situación en la que un observador mide un sistema cuántico y registra un resultado, mientras que otro observador externo no lo ha medido aún.

En este caso, surgen paradojas y debates filosóficos sobre cuándo y cómo colapsa la función de onda y qué implica la conciencia en este proceso. Aunque este experimento sugiere que la conciencia podría tener un rol en la mecánica cuántica, sigue siendo asunto de interpretación y nunca ha sido probado empíricamente con un observador humano ni con su memoria. Por otra parte, los avances en la tecnología cuántica han permitido realizar experimentos con detectores que pueden “borrar” o “recuperar” información cuántica, como en el famoso experimento del borrado cuántico, en que información sobre la trayectoria se elimina para recuperar el patrón de interferencia. Sin embargo, estas manipulaciones se realizan a nivel físico y no cognitivo. No existe mecanismo para “borrar” o “recuperar” la memoria humana de modo que afecte directamente el resultado de la prueba en una forma que se traduzca en un patrón observable distinto en la pantalla.

Asimismo, la interacción entre sistemas cuánticos y el cerebro humano sigue siendo un terreno de investigación en ciernes. La neurociencia demuestra que los procesos cognitivos operan a escalas macroscópicas y térmicas donde la decoherencia ocurre en fracciones de segundos, haciendo improbable que las propiedades cuánticas se mantengan o influyan en la memoria a nivel cerebral de manera significativa. Por esta razón, no se espera que el estado cuántico de una partícula influya por sí solo en la memoria o la conciencia, ni viceversa. En resumen, la razón fundamental por la cual no podemos probar la memoria del observador directamente mediante el experimento de la doble rendija radica en que el colapso de la función de onda depende de la disponibilidad o detección física de la información, no de su conocimiento o recuerdo consciente. La memoria humana, aunque fascinante y compleja, es un sistema macroscópico que no interactúa directamente con el fenómeno cuántico de manera que pueda ser interpretado como una variable controlable o medible en el experimento.

La frontera entre la mecánica cuántica y la conciencia sigue siendo objeto de debate, pero los métodos para explorar esa interacción no incluyen el uso simple de la memoria como elemento influyente en el patrón de interferencia. La exploración continua de la naturaleza de la observación y la medición en la física cuántica abre un abanico de posibilidades filosóficas y científicas para el futuro. Sin embargo, mientras tanto, el experimento de la doble rendija sigue siendo una potente herramienta para comprender la dualidad y el misterio del mundo subatómico, pero no un instrumento viable para medir directamente la memoria del observador.