La comunicación es el alma de la conexión humana, un puente invisible que nos permite compartir emociones, pensamientos y experiencias. Sin embargo, para muchas personas autistas no verbales, ese puente puede parecer inalcanzable, sumiendo a familias enteras en un silencio que a menudo es interpretado incorrectamente. La reciente atención mediática generada por el podcast “The Telepathy Tapes” y su afirmación de que ciertos autistas no hablantes pueden practicar la telepatía ha abierto un debate candente acerca de la naturaleza del lenguaje, la conciencia y la posibilidad de que una comunicación extraordinaria trascienda los límites de lo físico y convencional. Katie Asher y su hijo Houston son protagonistas de esta historia fascinante y compleja. Houston, quien es autista y no hablante, inició una relación de comunicación con su madre mediante un método conocido en el mundo del autismo como “spelling” o escritura asistida: un tablero con letras que Katie sostenía para que Houston señalara con un lápiz las letras que querían formar palabras.

Tras años de lucha con conductas desafiantes y falta de comunicación verbal, la épica batalla de Katie no solo reflejó la búsqueda infinita por conectar con su hijo, sino que también resonó con la comunidad a nivel global a través de “The Telepathy Tapes”. Esta técnica, descrita a menudo como una simbiosis — “como el violonchelo y el arco”, según Katie — ha permitido que Houston se exprese por primera vez, incluso con frases sorprendentes como “Puedo oír pensamientos”. Esta declaración, difícil de comprobar, abrió la puerta a la creencia de que Houston y otros en situaciones similares pueden tener habilidades telepáticas, un concepto que rompe los moldes tradicionales del habla y la comunicación. Sin embargo, la interpretación de esta comunicación está lejos de ser un consenso. La comunidad científica y organizaciones como la American Speech-Language-Hearing Association han mantenido una postura escéptica ante técnicas como facilitation communication (FC), rapid prompting method (RPM), y spelling to communicate (S2C), principalmente porque estudios rigurosos no han podido demostrar que estos métodos reflejen de forma confiable la voluntad autónoma del niño o joven autista.

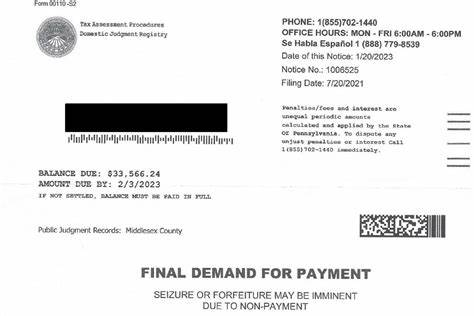

En muchos casos, el lenguaje que emerge a través del tablero es, en realidad, la proyección inconsciente del acompañante, lo que se conoce como el efecto ideomotor. Este efecto, similar al que explica por qué algunas personas creen en movimientos espontáneos en la ouija, sugiere que los movimientos musculares sutiles y no conscientes del compañero pueden guiar la selección de letras, creando la ilusión de que el autista está comunicándose profundamente cuando en realidad es el acompañante quien conduce el mensaje. Este fenómeno ha sido comprobado mediante pruebas controladas como la realizada por el investigador Howard Shane en Boston, quien mostró que, cuando sólo el acompañante recibe la información — y no el niño autista — el mensaje indicado siempre refleja la información del acompañante y no la del autista. Las implicaciones de esta distinción son enormes: no solo afectan al entendimiento del lenguaje y la conciencia, sino que también pueden derivar en situaciones dolorosas y trágicas, como falsas acusaciones de abuso, algo documentado en casos como el de Betsy Wheaton, una joven autista cuyo sospechoso relato de violencia familiar fue puesto en duda tras exponer las fallas del método FC). No obstante, las experiencias personales y subjetivas de las familias no pueden ser ignoradas.

Para Katie, Houston y otros padres y madres, la telepatía o la comunicación a través de la mente no sólo son una esperanza, sino una certeza fundamental para mantener vivas las conexiones con sus hijos. Este sentimiento se extiende a otros casos relatados en “The Telepathy Tapes”, como el de Manisha Lad con su hijo Akhil, quienes también usan métodos de comunicación asistida y están convencidos de que existe una conexión mucho más profunda que va más allá de lo observable. El podcast también pone en el centro de la conversación la fractura que existe en la comunidad autista y de sus familias: por un lado, quienes confían plenamente en la ciencia empírica y en tratamientos validados, y por otro lado, los que sienten que el sistema médico, psicológico y educativo no comprende ni acepta la realidad de sus hijos, llevando a un abandono de tratamientos oficiales y la búsqueda de alternativas que, aunque no científicamente validadas, ofrecen un sentido de esperanza y dignidad. Ky Dickens, documentalista detrás del proyecto inicial y directora del podcast, captura con sensibilidad y convicción estas historias desde la mirada de alguien que navega entre el escepticismo y la apertura espiritual. Mientras presenta casos asombrosos de supuesta telepatía, también enfrenta críticas por minimizar las evidencias en contra y promover ideas pseudocientíficas, lo que ha generado controversias entre expertos y académicos.

Pese a esto, la narrativa de la telepatía en el espectro autista invita a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia y del lenguaje. ¿Qué es realmente el lenguaje si no un código compartido para expresar ideas? ¿Podríamos imaginar formas de comunicación que aún no comprendemos? Desde la filosofía de la mente, propuestas como el idealismo y el panpsiquismo sugieren que la conciencia es fundamental en el tejido del universo, y que la realidad física podría ser una manifestación secundaria. Desde esta visión, la idea de telepatía no sólo es plausible sino inevitable. Las experiencias narradas por familias con niños autistas podrían entonces ser ventanas a dimensiones desconocidas de la interacción humana. Sin embargo, la ciencia tradicional se mantiene cautelosa, recordando que la carga de la prueba recae en demostrar estas afirmaciones con evidencias repetibles, controladas y transparentes.

Para muchos expertos, la voluntad de creer y el amor familiar pueden nublar el juicio, haciendo que se acepte como verdad pruebas insuficientes o fácilmente explicables por mecanismos psicológicos, cognitivos o sociales. Esta dualidad entre fe y ciencia se convierte en un eje central del debate. Mientras algunos celebran “The Telepathy Tapes” como un faro de esperanza y validación para comunidades marginadas, otros denuncian la posible perpetuación de ilusiones perjudiciales que distraen de políticas y apoyos concretos que necesitan las personas autistas. Los padres y madres de niños autistas no verbales poseen un papel crucial en este proceso. Su experiencia cotidiana está marcada por un intenso esfuerzo por descubrir y afirmar la voz de sus hijos, sea cual sea el medio.

Por eso, abandonar estos métodos o negar sus experiencias puede ser un golpe devastador, mientras que una exagerada aceptación sin crítica puede conducir a daños y desilusiones profundas. Por tanto, el camino más sabio quizás sea avanzar con cautela, manteniendo una mente abierta pero también vigilante, buscando el equilibrio entre el amor incondicional por sus hijos y el rigor científico que permita validar lo que realmente puede transformar vidas. En última instancia, la historia colectiva que emerge de “I Can Hear Thoughts” y “The Telepathy Tapes” es la historia de la necesidad humana fundamental de conectar, de romper el silencio, de ser escuchados y comprendidos. Es la historia de las familias que transitan entre el dolor y la esperanza con una convicción incansable. La conversación acerca de la telepatía y la comunicación no verbal en el autismo es solo un capítulo en el viaje más amplio por entender la mente humana y la naturaleza misma de la conciencia.

Mientras la ciencia progresa, y las voces inquietas continúan compartiendo sus relatos, quizá algún día cerraremos esta brecha, encontrando nuevas formas de lenguaje que trasciendan las barreras del cuerpo y la palabra. Hasta entonces, reconocer la complejidad, el respeto y la empatía hacia quienes viven el reto de comunicarse desde el silencio puede ser el primer paso para una sociedad verdaderamente inclusiva y humana.