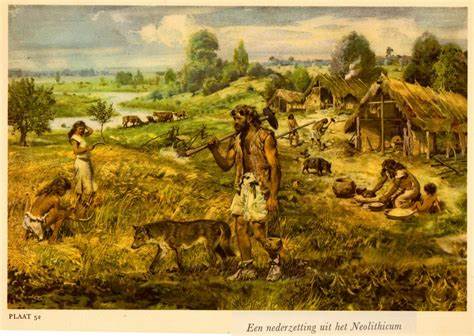

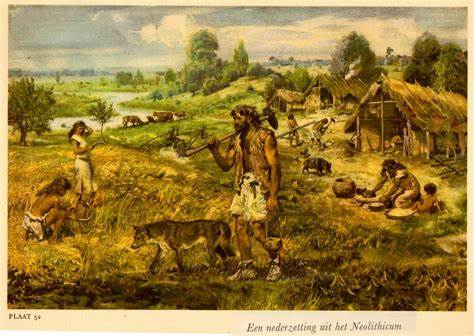

La historia humana está profundamente ligada a los cambios ambientales que han moldeado el planeta durante milenios. Uno de los momentos más trascendentales en la historia del ser humano es la Revolución Neolítica, cuando las sociedades dejaron atrás la vida nómada para asentarse y desarrollar la agricultura y la domesticación de animales. Sin embargo, el detonante o la causa principal de este cambio aún constituye un enigma para científicos, arqueólogos y climatólogos. Una teoría fascinante sostiene que incendios catastróficos y la consecuente degradación del suelo, provocados por cambios climáticos naturales, pudieron ser factores centrales en este proceso, especialmente en el contexto del Levante Sur, una región que abarca partes del actual Israel, Jordania y sus alrededores, considerada una cuna de la agricultura moderna. Durante el Holoceno temprano, hace aproximadamente unos 10,000 años, registros sedimentarios de la cuenca del lago Hula revelan un pico extraordinario en la concentración de partículas de micro-carbón, indicativo de incendios intensos y generalizados.

Este fenómeno coincide con evidencias isotópicas provenientes de espeleotemas (formaciones minerales calcáreas en cuevas) en la misma zona, que muestran un aumento en los valores del carbono-13 y una reducción en la proporción de estroncio-87 sobre estroncio-86, reflejando una pérdida significativa de vegetación y la erosión de suelos fértiles. Esta combinación de incendios extremos y degradación ambiental se atribuye a un cambio climático particular relacionado con un aumento de tormentas eléctricas secas y una alta radiación solar, que habrían incrementado la frecuencia e intensidad de los incendios naturales, sin intervención antropogénica intencionada. El periodo coincide con el conocido evento climático del 8.2 kiloaños antes del presente (ka BP), caracterizado por condiciones frías y secas a nivel hemisférico, que afectaron severamente el balance hídrico de la región. Por ejemplo, los niveles del Mar Muerto disminuyeron drásticamente, exacerbando la aridez de la zona.

La pérdida abrupta de vegetación, junto con la exposición y erosión de suelos en las laderas de las colinas, creó un panorama de fragilidad ambiental donde la continuidad de la subsistencia basada exclusivamente en la caza y recolección se volvió insostenible. Sin embargo, es en este mismo contexto donde se observa el surgimiento y concentración de comunidades sedentarias neolíticas en zonas de sedimentación, como valles y cuencas, donde los suelos re-depositados con material transportado durante la erosión ofrecían condiciones propicias para la agricultura incipiente. Así, la degradación natural del medioambiente pudo haber impulsado a las sociedades humanas a innovar, desarrollar prácticas agrícolas y domesticar plantas y animales para asegurar la supervivencia. De esta manera, la Revolución Neolítica no solo responde a componentes culturales o evolutivos internos, sino también a respuestas adaptativas ante una crisis ambiental profunda. La investigación paleoclimática y paleoambiental de la región complementa esta hipótesis con estudios adicionales.

Las isótopos de carbono en los espeleotemas reflejan cambios dramáticos en la composición vegetal, favoreciendo una transición de comunidades dominadas por árboles y plantas C3 a pastizales dominados por gramíneas resistentes al fuego. Los depósitos de suelo re-dispersados, datados mediante luminiscencia ópticamente estimulada (OSL), confirman un patrón continuo de pérdida y re-acumulación del suelo desde finales del Pleistoceno hasta el Holoceno, especialmente detectable en terrazas agrícolas cerca de Jerusalén. Esto sugiere que la erosión y el transporte de materia orgánica y mineral no ocurrieron de manera aislada, sino como procesos que moldearon el paisaje y generaron nuevas oportunidades agrícolas en zonas previamente inapropiadas para el cultivo. Asimismo, se observa que los asentamientos neolíticos más grandes surgieron sobre estos depósitos sedimentarios fértiles y no sobre las áreas montañosas erosionadas, lo que refleja un patrón de selección del paisaje que maximiza el potencial agrícola. Esta tendencia destaca la estrecha relación entre cambios ambientales naturales y respuestas humanas.

El vínculo entre incendios naturales y desarrollo humano es complejo y multidimensional. Mientras que el uso controlado del fuego —una tecnología conocida por homínidos en el Levante desde hace al menos 300,000 años— ha sido crucial para la gestión del paisaje y potencialmente la promoción de ciertos cultivos, en este caso, la evidencia sostiene que los incendios que precedieron y acompañaron la Revolución Neolítica fueron mayoritariamente naturales, impulsados por tormentas eléctricas asociadas con eventos climáticos globales. Este escenario reafirma la importancia de comprender las interacciones entre clima, medioambiente y sociedad en estudios arqueológicos y paleoclimáticos. La presión ejercida por un medioambiente cada vez más inhóspito —sequías prolongadas, pérdida de vegetación y reducción de suelos cultivables— pudo actuar como un catalizador para el cambio tecnológico y social mediante la agricultura, consolidando así uno de los momentos más importantes en la evolución cultural humana. Comparando con eventos similares registrados en el pasado, como durante el último interglaciar (MIS 5e), se observa una repetición de patrones donde incendios extremos asociados a condiciones cálidas y secas provocaron cambios ambientales radicales, dejando marcadores isotópicos y sedimentarios congruentes con los hallados en el Holoceno temprano.