El Sahara, hoy conocido por ser uno de los desiertos más áridos y extensos del planeta, no siempre fue así. Durante un período del Holoceno denominado el Período Húmedo Africano, aproximadamente entre hace 14,500 y 5,000 años, esta vasta región estuvo cubierta por sabanas verdes, lagos permanentes y sistemas fluviales que sustentaron la vida de diversas comunidades humanas y facilitó la difusión de prácticas culturales como el pastoreo. Sin embargo, la comprensión profunda de la historia genética de las poblaciones que habitaron el Sahara durante este período ha sido limitada, principalmente debido a las dificultades que presenta la preservación del ADN antiguo en ambientes tan extremos. Recientemente, un equipo internacional de científicos ha logrado superar estos obstáculos y ha obtenido datos genómicos inéditos de individuos de hace unos 7,000 años que fueron enterrados en el refugio rocoso de Takarkori, situado en la región central del Sahara, en Libia. Este hallazgo no solo amplía nuestro conocimiento sobre la antigüedad humana en el Sahara, sino que también revela la existencia de un linaje genético norteafricano ancestral previamente desconocido, aislado y profundo en la historia evolutiva humana.

El contexto ecológico es fundamental para entender las dinámicas demográficas de aquellas poblaciones. Durante el Período Húmedo Africano, las condiciones climáticas más húmedas transformaron el Sahara en un mosaico ecológico sumamente diverso, con bosques, pastizales y zonas húmedas que proporcionaron recursos y espacios para la subsistencia humana. Estos entornos favorecieron prácticas de caza, recolección y eventualmente el pastoreo, al tiempo que dictaron rutas de movilidad y asentamiento. Los hallazgos arqueológicos en el refugio de Takarkori incluyen restos de quince individuos, principalmente mujeres y niños, datados entre hace 8,900 y 4,800 años, con una concentración significativa en el período pastoral, reflejo de sociedades que ya habían adoptado el manejo de animales domésticos y con indicios claros de movilidad estacional y economía pastoril. El análisis genómico de dos mujeres adultas procedentes de ese sitio ha sido ejecutado mediante técnicas avanzadas de captura y secuenciación dirigidas a recuperar millones de marcadores genéticos selectos, superando las limitaciones de conservación.

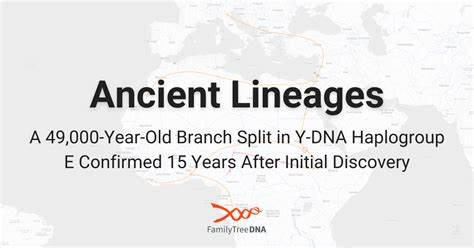

Los resultados muestran que la mayoría de su ascendencia proviene de un linaje norteafricano profundo que diverge de las líneas genéticas del África subsahariana aproximadamente en la misma época que los humanos modernos que emigraron fuera del continente africano. Este linaje parece haber permanecido aislado por largos períodos, con apenas rastros minúsculos de admixtura con poblaciones del Levante. Estas conexiones mínimas explican la detección de un nivel muy bajo de ascendencia neandertal en estos individuos, inferior a la de las poblaciones eurasiáticas neolíticas, aunque levemente superior a las poblaciones actuales del África subsahariana, donde no se ha identificado la contribución neandertal. Una de las contribuciones más relevantes de este estudio es la relación genética cercana que estos individuos del Sahara Verde tienen con grupos mucho más antiguos, como los forrajeadores del yacimiento Taforalt en Marruecos, datados hace unos 15,000 años. Estos forrajeadores están asociados a la industria lítica iberomaurisiense y representaban una población estable y aislada durante miles de años en el noroeste de África, que contribuyó con su ascendencia a la composición genética de las poblaciones posteriores.

Esta conexión reafirma una continuidad genética significativa en el Norte de África desde el Pleistoceno tardío al Holoceno medio, sugiriendo que estas poblaciones ancestrales desempeñaron un papel crucial en la formación del acervo genético actual de la región. A diferencia de modelos previos que atribuían una gran proporción de la ascendencia africana en ese lado del Mediterráneo a mezclas con poblaciones subsaharianas, el estudio actual determina que la contribución genética subsahariana durante el Período Húmedo Africano fue mínima o inexistente. Esto implica que, a pesar de periodos climáticos favorables que deberían haber facilitado el flujo genético a través del Sahara en ese entonces, los grupos del Norte de África mantuvieron su aislamiento y singularidad genética, posiblemente debido a barreras ecológicas, sociales o culturales. En cuanto a la difusión del pastoreo, los análisis sugieren que esta práctica no fue resultado principalmente de migraciones masivas desde el Levante o el Cercano Oriente, sino que se expandió por mecanismos de difusión cultural. Los individuos del Takarkori portan apenas un 7% de ascendencia de origen levantino, insuficiente para indicar desplazamientos poblacionales significativos en ese período.

La evidencia arqueológica también señala a un proceso gradual y asimilativo donde las innovaciones y tecnologías pastoriles fueron adoptadas y adaptadas por las poblaciones autóctonas del Sahara, más que una colonización demográfica directa. El análisis mitocondrial refuerza la antigüedad profundísima de este linaje norteafricano. Las mujeres analizadas presentaron un haplogrupo N basal, una rama filogenética que se remonta a más de 60,000 años y cuyas variantes posteriores predominan fuera de África. Esto implica que las poblaciones ancestrales del Sahara pudieron haber compartido, en algún momento, linajes mitocondriales que interconectan varias regiones, pero que a su vez han evidenciado un prolongado aislamiento posterior. Adicionalmente, el descubrimiento tiene implicaciones en la manera como interpretamos la configuración genética de la prehistoria norteafricana.

Un modelo revisado ubica al grupo de Taforalt como una mezcla de ancestrías derivadas de un pueblo levantino semejante al Natufiense y de esta línea ancestral sahariana relacionada con los individuos de Takarkori. Esta hipótesis da cuenta con mayor precisión de la diversidad genética y cultural que caracterizó la región, corrigiendo visiones previas que simplificaban las influencias africanas como directamente subsaharianas. Desde el punto de vista metodológico, la recuperación y análisis del ADN de estos individuos implicó el uso de paneles focalizados en polimorfismos informativos, junto con herramientas bioinformáticas de última generación para detectar huellas de introgresión neandertal y estimar eventos de mezcla genómica. También se aplicaron técnicas para evaluar la contaminación moderna y el desgaste propio del ADN antiguo, garantizando la fiabilidad de los resultados. A nivel arqueológico y bioantropológico, el estudio incorpora evidencia contextual, que incluye la datación por radiocarbono, los análisis isotópicos de movilidad y la caracterización del entorno cultural de las poblaciones pastoriles.

Las conclusiones extraídas abren un campo prometedor para futuras investigaciones genéticas en el Sahara y el Norte Africano. La confirmación de la existencia de un linaje ancestral profundamente divergente invita a explorar otras áreas del desierto que podrían conservar ADN antiguo valioso para esclarecer la evolución demográfica y cultural. Además, estos avances ayudan a entender cómo el desierto actuó como barrera natural y cultural, configurando hoy la distribución genética desigual y diferenciada entre las poblaciones africanas y aquellas que habitaron históricamente el Magreb y la cuenca mediterránea. En un plano más amplio, este hallazgo contribuye al debate mundial acerca de las migraciones humanas, el origen de la pastoralismo y el papel de África en la historia evolutiva del Homo sapiens. Reafirma que no todos los procesos asociados con la transición hacia modos de vida neolíticos respondieron a movimientos demográficos, sino también a complejas dinámicas culturales y adaptativas.

Asimismo, el Sahara emerge no sólo como un espacio geográfico desafiante, sino como un entorno con particularidades ecológicas y culturales que moldearon la trayectoria humana en el continente. La difusión cultural del pastoreo y la domesticación en el Sahara durante el Holoceno Medio estuvo acompañada de un conjunto de innovaciones materiales, incluyendo cerámicas especializadas, herramientas de hueso y madera, y prácticas funerarias que reflejan tradiciones sociales señalizadas en el material arqueológico de Takarkori. Estos elementos ofrecen pistas sobre la resiliencia y la capacidad de adaptación de las comunidades del Sahara, quienes enfrentaron la gradual aridificación posterior y la transformación del entorno natural. Finalmente, la baja ascendencia neandertal identificada en los individuos del Takarkori, comparativamente inferior a las poblaciones neolíticas del Levante, sugiere que las conexiones genéticas con grupos fuera de África fueron limitadas, reflejando una historia evolucionaria más compleja y con capítulos de aislamiento y contacto en cantidades variables según la región y el tiempo. Este rasgo genético también apoya la hipótesis de que el linaje ancestral norteafricano que habita el Sahara Verde se separó tempranamente de las poblaciones que migraron fuera del continente, manteniendo durante milenios una identidad genética propia y distinta que solo recientemente comienza a esclarecerse gracias a la paleogenómica.

En conclusión, el análisis del ADN antiguo del Sahara Verde ha permitido descubrir un linaje ancestral del Norte de África que sobresale por su antigüedad, aislamiento y relevancia para entender la historia genética y cultural de la región. Los descubrimientos en Takarkori no sólo remodelan la narrativa arqueológica conocida, sino que también invitan a replantear teorías sobre la interacción entre genética, clima, cultura y demografía humana en uno de los territorios más fascinantes y desafiantes del planeta.

![How Do Mathematicians Describe Mathematical Maturity? [pdf]](/images/755A2C3F-DB51-4930-B99C-55823C312DCB)