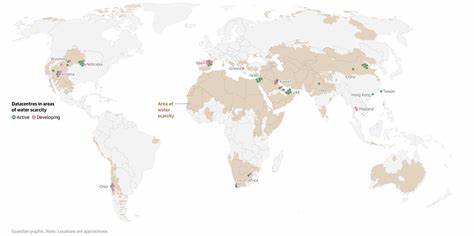

En los últimos años, la digitalización global y el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y el almacenamiento en la nube han impulsado un auge sin precedentes en la construcción de centros de datos a escala mundial. Amazon, Google y Microsoft, reconocidos líderes en tecnología, están invirtiendo miles de millones de dólares para establecer nuevas instalaciones que den soporte a la demanda creciente de servicios digitales y procesamiento de datos. Sin embargo, esta expansión no está exenta de controversia, especialmente cuando estos centros de datos se instalan en zonas del planeta marcadas por la escasez y el estrés hídrico, lo que agrava la situación de las comunidades locales y cuestiona la sostenibilidad a largo plazo de estas inversiones. Los centros de datos requieren una gran cantidad de agua para sus procesos de enfriamiento. El agua se utiliza para disipar el calor que generan los miles de servidores que alojan y procesan información las 24 horas del día.

En regiones donde el acceso al agua es limitado, esta práctica puede generar tensiones con sectores como la agricultura o el consumo doméstico, fundamentales para la supervivencia humana y el desarrollo económico local. Un ejemplo significativo se encuentra en la región de Aragón, en el norte de España, donde Amazon ha solicitado licencias para nuevas construcciones de centros de datos con un consumo estimado de más de 750 mil metros cúbicos de agua al año. Esta cantidad es suficiente para regar cientos de hectáreas de maíz, un cultivo esencial para la economía agrícola local. La decisión sobre el uso de recursos hídricos en esta zona, afectada por fuertes sequías y elevadas temperaturas, ha generado la movilización de colectivos sociales y organizaciones ambientales que defienden la preservación del agua como recurso vital. El impacto no se limita a España.

En Estados Unidos, Google mantiene múltiples centros de datos activos en estados como Arizona, que atraviesan condiciones de sequía extrema. La piloto elaboración de estrategias para reducir el uso del agua mediante sistemas de enfriamiento por aire es una alternativa promovida por algunas empresas, pero la realidad muestra que el enfriamiento con agua sigue siendo más eficiente y predominante en la mayoría de estas infraestructuras, especialmente aquellas dedicadas al entrenamiento de modelos sofisticados de inteligencia artificial, que demandan alta densidad computacional y generan grandes cantidades de calor. Además del consumo directo, la generación de electricidad necesaria para operar estos centros también implica un uso indirecto de agua, ya que gran parte de la producción energética depende de centrales eléctricas que requieren este recurso para sus procesos, especialmente las térmicas y nucleares. Por ello, el impacto total sobre los recursos hídricos suele ser aún mayor del que reflejan los datos oficiales de cada instalación. La respuesta de las grandes compañías tecnológicas ante estas críticas ha sido en parte defensiva, argumentando que sus construcciones siempre toman en cuenta la disponibilidad hídrica local y que implementan programas de eficiencia.

Muchos han anunciado compromisos para ser "positivos en agua" hacia 2030, lo que significa que planean compensar su consumo mediante proyectos para abastecer comunidades en otras áreas o mejorar ecosistemas acuáticos. Sin embargo, expertos en sostenibilidad advierten que la compensación de agua no es comparable con la compensación de carbono, dado que el agua es un recurso limitado y local, cuya escasez afecta directamente a las personas y no puede simplemente ser equilibrada por mejoras en otras regiones. Por otro lado, grupos locales han denunciado el ritmo acelerado y la falta de transparencia en la aprobación de licencias para estas fábricas digitales, interpretando estas decisiones como una imposición que ignora las necesidades reales de los habitantes y la importancia de mantener soberanía y control sobre un recurso tan vital. El debate también abre la discusión sobre la ética de tecnología que, aunque promete progreso y oportunidades económicas, podría hipotecar la resiliencia ambiental y social de zonas ya vulnerables a la desertificación y al cambio climático. Sin duda, la problemática que generan los centros de datos en zonas áridas es una manifestación directa del reto que enfrenta el mundo en equilibrar el desarrollo tecnológico con la conservación ambiental y la justicia social.

Es imprescindible que las empresas, gobiernos y comunidades trabajen de la mano para encontrar soluciones innovadoras y sostenibles que permitan a la sociedad continuar beneficiándose de la digitalización sin comprometer el acceso al agua, un recurso indispensable para la vida. En este contexto, se vuelve urgente aplicar normas más estrictas para la evaluación del impacto hídrico de grandes infraestructuras digitales, incentivar el desarrollo de tecnologías de enfriamiento que reduzcan la dependencia del agua, y promover la transparencia y participación ciudadana en las decisiones que afectan el uso de recursos naturales. Solo a través de una gestión responsable y comprometida será posible garantizar un futuro donde la tecnología y el medio ambiente puedan coexistir en equilibrio, asegurando que la revolución digital no llegue a ser sinónimo de agotamiento de recursos esenciales para nuestro planeta y nuestras comunidades.