La revolución neolítica marca uno de los hitos más trascendentales en la historia de la humanidad, representando la transición fundamental de sociedades nómadas de cazadores-recolectores a comunidades sedentarias dedicadas a la agricultura y la domesticación de animales. Esta transformación que ocurrió hace aproximadamente 10,000 años en diversas regiones del planeta tiene variadas hipótesis explicativas, muchas de ellas vinculadas a factores climáticos, ambientales y sociales. Más allá del papel humano, recientes estudios científicos han descubierto evidencias determinantes que sugieren un vínculo directo entre eventos ambientales catastróficos, en particular incendios naturales y la subsecuente degradación del suelo, con los cambios sociales ocurridos en el Levante, una de las cunas de esta revolución agrícola. El Levante, comprendiendo territorios abarcados principalmente por partes de los actuales Israel, Jordania, Líbano y Siria, posee un registro ambiental rico que ha permitido a los investigadores analizar en detalle los cambios naturales durante el Holoceno temprano. Esta etapa estuvo marcada por un pico notable de incendios forestales catastróficos atribuidos principalmente a aumentos en la actividad de rayos con fuego, impulsados por cambios climáticos de gran escala y no exclusivamente por la acción humana.

La evidencia proviene principalmente del análisis de micro-carbones en núcleos sedimentarios del antiguo lago Hula, y correlaciones con otras fuentes como isótopos de carbono y estroncio en espeleotemas, y fluctuaciones en los niveles del Mar Muerto, que conjuntamente revelan un panorama ambiental abrupto y hostil para la vegetación original de la región. El evento más destacado ocurrió alrededor de hace 8,200 años, coincidente con un período conocido por la comunidad científica como el evento del 8.2 kiloaños, caracterizado por un marcado enfriamiento y sequías a escala hemisférica norte. Durante esta fase, registros sedimentarios y paleoclimáticos notan una drástica reducción de la cobertura vegetal y un aumento sin precedentes de incendios. Estos incendios, lejos de ser generados intencionalmente por las primeras comunidades agrícolas, parecen ser consecuencia de un aumento significativo de tormentas eléctricas secas capaces de desencadenar fuegos masivos.

La perdida de vegetación a su vez intensificó la erosión del suelo, propiciando la degradación de tierras en las laderas y la acumulación de sedimentos reactivados en zonas más bajas. El análisis isotópico de estroncio revela una baja prolongada en las proporciones 87Sr/86Sr en formaciones calcáreas de cuevas de la zona, un indicio claro de que el suelo superficial, particularmente las capas ricas en materia orgánica que favorecen la fertilidad, fue removido o erosionado durante este periodo. Esa erosión incrementada se tradujo en la vez en la formación de depósitos aluviales y coluviales en valles y cuencas que actuaron como áreas de sedimentación natural. Sobre estas acumulaciones más fértiles, los primeros poblados neolíticos desarrollaron sus asentamientos, aprovechando esas tierras más adecuadas para el cultivo gracias a la disponibilidad de suelos reubicados y mejorados por los procesos sedimentarios asociados con la erosión. El escenario climático que condujo a estas condiciones extremas se asocia con un aumento de la radiación solar y la migración hacia el norte de sistemas climáticos del sur, como el período húmedo holoceno en el Sahara y Arabia, que aunque no penetró directamente en el Levante, sí facilitó tormentas eléctricas con actividad seca.

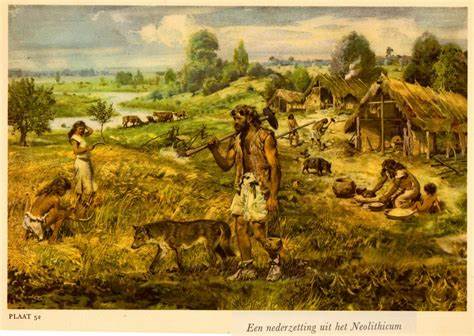

Este fenómeno excepcional trajo consigo incendios de gran alcance y la destrucción de ecosistemas dominados por plantas C3 (de hoja ancha y adaptadas a climas templados), sustituidos en las zonas reactivadas por gramíneas y vegetación de tipo sabana que prosperaban en áreas recién despejadas. La evidencia arqueológica apoya plenamente esta narrativa. Grandes asentamientos neolíticos como Jericó, Gilgal y Netiv Hagdud emergen justamente en estos depósitos sedimentarios reactivados que proporcionaban un entorno propicio para la producción agrícola. Esta correlación espacial y temporal no solo sugiere una adaptación humana directa frente a las condiciones ambientales adversas, sino que también plantea la hipótesis de que la revolución agrícola pudo ser una respuesta cognitiva y cultural que los humanos desarrollaron para sobrevivir y prosperar en paisajes transformados brutalmente por incendios y erosión del suelo. Además, el registro fósil atestigua que el consumo al fuego de la cubierta vegetal no fue un fenómeno aislado o exclusivo de esta región ni de este periodo.

Durante el último interglacial (MIS 5e), eventos similares de gran escala de incendios y erosión se detectan en los mismos territorios, lo que sugiere un patrón cíclico ligado a cambios orbitales y parámetros solares que influyen en el clima y los regímenes de fuego en el Mediterráneo oriental. La notable recurrencia de estos eventos puede haber ejercido un papel crucial en la configuración de las estrategias de subsistencia humanas, incentivando la transición hacia la agricultura y la domesticación. Por otra parte, la intensidad de los fuegos y la consecuente degradación del suelo tuvieron impactos hidrológicos significativos. La pérdida de vegetación incrementó la escorrentía superficial, aumentó la formación de suelos pedregosos y alteró las propiedades hidráulicas del terreno, creando capas de sedimentos fácilmente erosionables. Solo con la estabilización climática posterior al evento del 8.

2 kiloaños, y la regeneración gradual de suelos y vegetación, los asentamientos neolíticos comenzaron a expandirse y a consolidarse, reconciliándose con el territorio y recuperando áreas que habían sido inhóspitas durante las crisis ambientales. Esta investigación también plantea reflexiones importantes sobre la interacción entre humanos y el medio ambiente en etapas tempranas de la civilización. Contrariamente a la percepción tradicional que atribuye a la actividad humana el origen de la transformación ambiental durante el Neolítico, se evidencia que fenómenos naturales de gran magnitud jugaron un papel primordial. Esta comprensión no disminuye la influencia de la acción humana en el desarrollo agrícola, sino que amplifica el contexto complejo donde la adaptación y la innovación tecnológica surgieron como respuesta a un entorno en constante cambio y a veces hostil. El vínculo entre incendios naturales, erosión del suelo y el surgimiento de la agricultura también tiene implicaciones actuales y futuras.

En la perspectiva moderna, el manejo del fuego, la conservación del suelo y la gestión sostenible del paisaje son esenciales para mantener la productividad agrícola y evitar la desertificación, particularmente en regiones con climas mediterráneos y semiáridos como el Levante. Considerar cómo eventos pasados moldearon el comportamiento humano y los ecosistemas puede ofrecer lecciones valiosas para enfrentar crisis ambientales contemporáneas relacionadas con el cambio climático y la degradación de tierras. En síntesis, la convergencia de datos paleoambientales y arqueológicos indica que los incendios catastróficos y la subsiguiente degradación del suelo fueron factores clave en la transformación radical del paisaje del Levante durante el Holoceno temprano. Estas condiciones desfavorables posiblemente impulsaron a las comunidades prehistóricas a adoptar nuevas estrategias de supervivencia, sentando las bases para la revolución neolítica y la configuración de sociedades agrícolas que cambiarían para siempre el curso de la historia humana.