La arquitectura y el software, a pesar de ser disciplinas aparentemente distantes, comparten una conexión profunda en cuanto a la creación de estructuras complejas que interactúan con su entorno y usuarios. La arquitectura crítica, con su enfoque irónico y reflexivo sobre la tradición arquitectónica y su impacto social, ofrece una fuente de inspiración fundamental para repensar la disciplina del software. La pregunta clave es si es posible adoptar esas perspectivas críticas propias de la arquitectura posmoderna y traducirlas al mundo del software, fomentando una práctica que no solo busque cumplir una función técnica, sino también expresar mensajes, cuestionar normas y revelar contradicciones intrínsecas. En la arquitectura posmoderna, elementos clásicos como la columna son resignificados, usados con ironía o replanteados para cuestionar el significado histórico y social de las construcciones. Por ejemplo, el “dancing house” de Praga y la fachada irónica de Hans Hollein en la Bienal de Venecia juegan con símbolos arquitectónicos para generar crítica y reflexión.

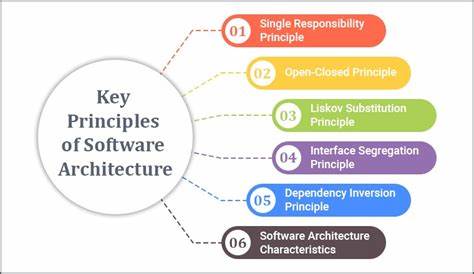

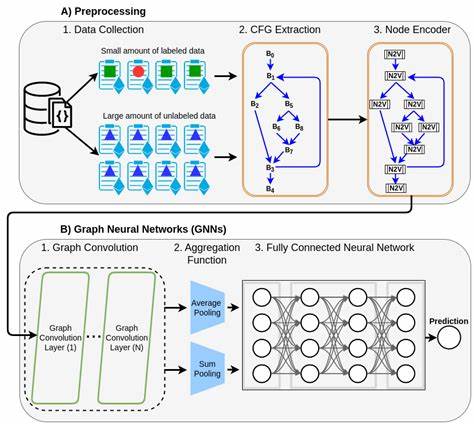

De manera similar, en el software, conceptos fundamentales como las estructuras de datos o los tipos pueden ser reinterpretados o empleados en formas que transmitan significados adicionales más allá de su función práctica. El ejemplo del lenguaje de programación TypeScript y su sistema de tipos muestra cómo ciertos elementos funcionan más como símbolos de mantenibilidad o control que como estrictas garantías técnicas. Además, el concepto de lenguaje formal en arquitectura, desarrollado por figuras como Peter Eisenman, encuentra resonancia en la formalización y análisis estructural de los programas y lenguajes de programación. La idea de que el diseño arquitectónico puede basarse en combinaciones abstractas de volúmenes, planos y movimientos se refleja en la forma en que los patrones de diseño y las gramáticas formales estructuran el desarrollo de software. Sin embargo, mientras Eisenman busca una arquitectura autónoma basada en sus propios fundamentos formales, esta independencia puede provocar estructuras ‘no vivas’ o desconectadas del contexto real, una situación similar a la que ocurre cuando el software se diseña de forma rígida sin considerar la evolución social o tecnológica.

La metodología para lograr un buen ajuste o 'fit' entre la estructura y el contexto es otro aspecto crucial tanto en arquitectura como en software. Christopher Alexander defendía la idea de que la adaptación gradual y el lenguaje de patrones nacen del reconocimiento constante de los desajustes y su corrección iterativa. En cambio, la arquitectura moderna tiende a buscar soluciones racionales y universales, a menudo ignorando la complejidad inherente del entorno. En el mundo del software, este debate se refleja en la diferencia entre metodologías ágiles y enfoques tradicionales de ingeniería de software, donde las primeras promueven la adaptabilidad y evolución continua basada en el contexto real de uso. El renacer del software vernacular, ejemplificado en la cultura hacker de los años 60 y el dinamismo del web de los 90 con plataformas como GeoCities, muestra un paralelismo con la arquitectura vernacular.

Estas formas espontáneas de creación, basadas en el conocimiento compartido y la imitación progresiva, ofrecen un contrapeso rico a las formas institucionalizadas y profesionales del desarrollo de software. La transparencia, la posibilidad de ver y manipular el código fuente, y la comunidad que apoya la reutilización y adaptación, son elementos esenciales para una práctica más libre y creativa. Sin embargo, los desafíos de la complejidad y contradicción también son evidentes. Así como Robert Venturi aboga por abrazar la complejidad, la contradicción y la riqueza de la experiencia urbana, los lenguajes y sistemas de programación modernos deben reconocer que la pureza teórica puede ser insuficiente para lidiar con ecosistemas reales, donde la interoperabilidad y la coexistencia de paradigmas son necesarias. Lenguajes como C++ y TypeScript son ejemplos de este enfoque pragmático, donde la integración y coexistencia de múltiples estilos y estructuras complejas son la norma.

El aprendizaje desde la cultura pop y la cultura del software también se revela fundamental. La propuesta de Venturi de la “decorated shed” o cobertizo decorado, una estructura funcional embellecida con símbolos apropiados para la cultura local, encuentra un claro paralelo en lenguajes como Reason ML, que reutilizan las bases robustas de OCaml pero adoptan la sintaxis familiar y popular de JavaScript para facilitar la adopción y resonancia cultural. No obstante, a diferencia de la arquitectura, la transparencia del software generalmente se ve limitada. La mayoría de los usuarios solo experimentan la interfaz externa y la funcionalidad, sin acceso o comprensión del código fuente o la estructura interna. Esta opacidad limita la capacidad del software para comunicarse críticamente o provocar reflexión social, aunque ejemplos como ciertos lenguajes esotéricos o interfaces intencionalmente “difíciles” muestran que es posible utilizar la forma y la estructura del código para hacer afirmaciones críticas o artísticas.

El futuro del diseño de software crítico pasa por aumentar la transparencia interna, haciendo visible el entramado de datos, procesos y estructuras a usuarios y desarrolladores, fomentando así la educación y una crítica mejor fundada. Proyectos de software libre, entornos de programación dinámicos como Smalltalk y la apertura inherente del web naciente evidencian caminos para lograr este objetivo. Además, la libertad metodológica, la creación de software no solo con fines comerciales inmediatos sino también para la experimentación y la crítica, debe ser impulsada y valorada. Solo así se podrán concebir sistemas que, desde su propio interior, cuestionen, comenten y reflejen la complejidad y tensiones de la sociedad digital que construyen. El cruce entre arquitectura crítica y teoría del software abre una vía fecunda para repensar el diseño, la función y el impacto social del software.

Adoptando metáforas de columnas irónicas, gramáticas formales distorsionadas, adaptaciones vernaculares y complejidades celebradas, los desarrolladores pueden crear no solo herramientas técnicas sino también artefactos culturales que inviten a una reflexión más profunda y colectiva sobre la tecnología. No se trata solo de crear programas que funcionen, sino de generar estructuras vivas, debatibles y conscientes, que formen parte activa del tejido social y promuevan debates necesarios para un mundo más justo y comprensible.