El Holoceno representa la época actual del periodo interglaciar, abarcando aproximadamente los últimos 11,000 años, caracterizado por un clima relativamente estable y cálido si se compara con la dinámica de cambios bruscos ocurridos en las transiciones glaciales anteriores. Sin embargo, a pesar de esta aparente estabilidad, el Holoceno esconde un misterioso enigma conocido como la “conundrum del Holoceno” o el “conundrum de temperatura del Holoceno”, que proviene de la inconsistencia entre las reconstrucciones paleoclimáticas y las simulaciones climáticas modernas. Esta contradicción ha sido un desafío central para climatólogos, paleoclimatólogos y científicos del sistema terrestre, pues limita la capacidad para comprender con precisión la evolución de la temperatura y su impacto en el clima global. Un aspecto crucial que ha permitido avanzar en este debate son las investigaciones basadas en núcleos de hielo procedentes de los glaciares polares y montañas tropicales. Los núcleos de hielo actúan como archivos naturales del clima, acumulando información isotópica, química y física que se correlaciona con variables climáticas del pasado.

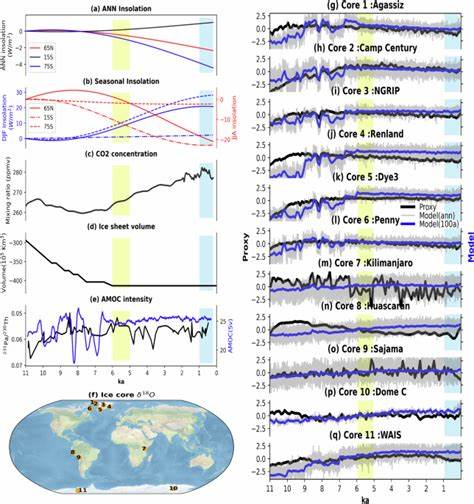

En particular, la relación entre el oxígeno-18 (δ18O) y la temperatura ha sido una herramienta fundamental para inferir cambios térmicos históricos. Simultáneamente, los avances en modelos climáticos que incluyen simulaciones transitorias con componentes isotópicos habilitados, como el modelo isotópico acoplado del Sistema Terrestre (iCESM), permiten hacer comparaciones directas más confiables entre registros proxy y proyecciones simuladas. Los estudios recientes que combinan datos de núcleos de hielo y simulaciones como iTRACE (simulación isotópica transitoria del Holoceno) han encontrado que, aunque existe un consenso razonable en la evolución isotópica y térmica en regiones polares como Groenlandia y la Antártida Occidental, la concordancia se rompe al analizar las tendencias en las montañas tropicales. En Groenlandia, por ejemplo, los registros muestran un máximo térmico en el Holoceno temprano seguido por un enfriamiento gradual hacia el presente. Sin embargo, los modelos climáticos tienden a subestimar la magnitud de este pico y a retrasar su momento, lo que podría deberse a limitaciones en la resolución espacial del modelo, la representación de procesos locales y la respuesta del océano Atlántico a los eventos de derretimiento glacial.

En la Antártida, la heterogeneidad espacial es notable, con registros isotópicos que revelan un calentamiento temprano en Holoceno que se mantiene durante el periodo, aunque ciertos modelos no reproducen perfectamente estas señales, mostrando un calentamiento continuo en lugar de una estabilización. Sorprendentemente, en las montañas tropicales, donde los registros de núcleos de hielo provienen de sitios como Kilimanjaro, Huascarán e Illimani, la discrepancia es aún más marcada. Los núcleos indican una tendencia isotópica decreciente que sugiere un enfriamiento de entre 0.8 y 1.8 grados Celsius desde el Holoceno temprano hasta el presente, mientras que las simulaciones reflejan un ligero calentamiento.

Este fenómeno ha sido denominado la “conundrum del Holoceno en las montañas tropicales”, y su complejidad radica en la dificultad para atribuir unívocamente las causas de la evolución del δ18O a cambios en la temperatura, la precipitación o procesos hidrometeorológicos aguas arriba. Además, factores como la estacionalidad de la precipitación, la fuente y trayectoria del vapor, variaciones en la intensidad del monzón y procesos post-deposición como la sublimación o intercambio vapor-nieve, complican la interpretación directa de los registros isotópicos. Diversas hipótesis han surgido para explicar esta discrepancia. La primera plantea que cambios en la estacionalidad de la precipitación podrían estar modificando la señal isotópica, con un desplazamiento gradual del periodo dominante de lluvias que alteraría la relación entre δ18O y temperatura aparente. No obstante, los modelos actuales no muestran evidencia contundente de cambios significativos en la estacionalidad dentro del Holoceno, lo que pone en duda esta explicación.

Otra hipótesis incorpora la idea de que los procesos durante los periodos secos, además de los húmedos, podrían influir en la composición isotópica del hielo, a través de mecanismos como el intercambio entre vapor y nieve. Si se confirmara, esto implicaría que las señales captadas por los núcleos reflejan no solo condiciones durante la precipitación directa, sino también durante etapas de acumulación sin precipitación, haciendo la interpretación más compleja. Un tercer enfoque se centra en la importancia de la hidroclimatología en sentido amplio, proponiendo que la variabilidad en la cantidad y origen del vapor, el fortalecimiento o debilitamiento de sistemas monzónicos y los patrones de lluvia locales y regionales en la cuenca amazónica upstream, podrían ser responsables de la tendencia isotópica observada en los núcleos. En particular, el aumento de la precipitación aguas arriba generaría un efecto de "amount effect", donde mayores lluvias provocan un empobrecimiento isotópico en el agua vaporizada que llega a las montañas, reflejándose en valores más bajos de δ18O en las precipitaciones y en el hielo. No obstante, aunque los registros paleoclimáticos y algunos modelos indican un fortalecimiento gradual de las lluvias durante el Holoceno medio a tardío, este patrón no explica completamente la disminución isotópica en el Holoceno temprano.

Además, la resolución espacial y la dinámica detallada de la modelización actual son insuficientes para capturar plenamente las complejidades del relevo y la interacción clima-terreno en regiones montañosas tropicales. Por otro lado, los desafíos en la simulación incluyen la resolución limitada de los modelos globales que suavizan la topografía montañosa, la prescripción fija de la vegetación en las simulaciones (que no contempla cambios en la cobertura vegetal a lo largo de miles de años), y posibles sesgos en la representación del transporte atmosférico de humedad y el balance energético entre latitudes. Estos aspectos pueden afectar la precisión en la reproducción de la señal isotópica observada en los núcleos. Los esfuerzos futuros demandan la integración de modelos climáticos con resolución más fina, acoplados dinámicamente con vegetación, y que incorporen procesos hidrológicos más detallados para despejar interrogantes aún abiertos. La incorporación de técnicas como el “water-tagging” en modelos de la circulación atmosférica permitiría rastrear con mayor precisión las fuentes del vapor y sus modificaciones isotópicas desde la Amazonía hasta los picos andinos.

Además, la combinación con datos proxy adicionales, incluyendo sedimentos lacustres, espeleotemas y registros de polén, puede ayudar a construir un panorama más comprensivo del comportamiento climático a distintas escalas temporales y espaciales. El avance en tecnologías analíticas y campañas de campo en regiones tropicales prometen mejorar la precisión y resolución temporal de los registros isotópicos, facilitando la validación y calibración de los modelos. El entendimiento del enigma del Holoceno no es solo una cuestión académica, sino que implica repercusiones directas en cómo interpretamos la sensibilidad del sistema climático a diferentes forzamientos externos y retroalimentaciones internas. Dado que las proyecciones futuras dependen de la calibración contra el pasado, resolver estas discrepancias es crucial para aumentar la confiabilidad en escenarios de cambio climático, particularmente en regiones vulnerables como los trópicos montañosos donde millones dependen de recursos hídricos condicionados por el clima. En conclusión, el enigma del Holoceno destaca la complejidad inherente para unir registros proxy y simulaciones climáticas.

Mientras las regiones polares muestran una mayor coherencia entre datos y modelos, las montañas tropicales plantean un rompecabezas donde el balance entre señales térmicas e hidrológicas aún no está resuelto. La integración multidisciplinaria entre paleoclimatología, modelización avanzada y observaciones en terreno será la clave para avanzar en la resolución de este conundrum, ofreciendo una mejor comprensión del pasado climático y sus implicaciones para el futuro del planeta.