La popularidad, un concepto tradicionalmente asociado a la aceptación generalizada y al aprecio social, ha sufrido una transformación dramática en el siglo XXI. A pesar de que culturalmente seguimos utilizando el término para describir a aquello que cuenta con apoyo significativo o es ampliamente conocido, la realidad actual presenta matices mucho más complejos. La fama y la popularidad de hoy en día, moldeadas por medios masivos, redes sociales, reality shows y análisis de datos, han generado una entidad que podría calificarse como “popularidad vacía”: un fenómeno en el que la notoriedad no necesariamente refleja un respaldo positivo o un mérito real, sino simplemente una exposición constante que puede ser igualmente impulsada por la curiosidad, la polémica o incluso el rechazo mayoritario.Para comprender esta evolución, es indispensable primero contextualizar cómo se entendía la popularidad en épocas anteriores. Tradicionalmente, la popularidad surgía en comunidades pequeñas donde el conocimiento mutuo era posible y la fama se vinculaba estrechamente con el estatus social.

Esta renombre se alcanzaba a través de logros sobresalientes en ámbitos como la guerra, las artes o la ciencia, consolidando un reconocimiento genuino y una estima social fundada en mérito. No era simplemente ser conocido, sino ser reconocido y apreciado por la comunidad en virtud de cualidades demostradas. La transmisión de este reconocimiento implicaba múltiples niveles de conocimiento compartido: la persona era conocida, se sabía que era conocida y además había un consenso social sobre su valor. En esta dinámica, la popularidad implicaba también un compromiso moral; la infamia, por ejemplo, traía consecuencias sociales palpables, como la exclusión o la pérdida de privilegios.El surgimiento de la comunicación masiva en el siglo XX rompió con muchos de esos esquemas.

La televisión, la radio y la prensa permitieron que personas sin un mérito tradicional adquirido pudieran alcanzar notoriedad simplemente por aparecer ante grandes audiencias. El historiador Daniel Boorstin definió a las celebridades de esta era como “personas conocidas por ser conocidas”, donde la fama puede basarse en apariciones mediáticas sin una razón sustancial detrás. Esto implicó la creación de una jerarquía diferente: la exposición en los medios se convirtió en la base del estatus más que la excelencia o el logro. Aunque esta transformación comenzó a diluir el vínculo entre mérito y fama, existía todavía una correlación clara entre ser popular y ser querido o respetado por el público en general.El siglo XXI ha ido aún más allá con la irrupción de varios fenómenos que han fragmentado y, en muchos sentidos, desvalorizado el concepto de popularidad auténtica.

Reality shows como Survivor o Jersey Shore demostraron que la televisión podía convertir en “celebridades” a personas sin historial público, alterando las reglas del reconocimiento social sin necesidad de una aprobación previa basada en logros. Aunque estas figuras llegaron a ser famosas, a menudo su estatus pertenecía a una categoría inferior en cuanto a la consideración popular convencional, pues muchas veces se trataba de notorios por comportamientos polémicos o simplemente por estar expuestos ante una audiencia masiva.En paralelo, la revolución digital y la proliferación de internet introdujeron un nivel de cuantificación sin precedentes para la popularidad. Las plataformas pudieron medir con precisión la cantidad de clicks, visualizaciones, suscriptores o tiempo de visualización que cada contenido o creador generaba, dotando a editores y algoritmos de poder decisivo para impulsar o descartar contenido basándose únicamente en métricas cuantitativas. Sin embargo, esas métricas no distinguen entre el apoyo genuino y el rechazo interesado.

Por ejemplo, un video viral de mala calidad o controvertido podría ser visto masivamente, no por admiración sino por curiosidad morbosa o para criticarlo. Esto condujo a lo que se conoce como “clicks de odio”, y abrió la puerta para que la popularidad sea calculada en base no solo a la estima positiva sino también a la notoriedad negativa.Las redes sociales, por su parte, democratizaron aún más la posibilidad de hacerse conocido. Millones de personas tienen la capacidad de convertirse en microcelebridades o influencers, sustentando su popularidad en audiencias segmentadas o nichos específicos, con métricas públicas como seguidores o likes altamente visibles. Esto sin embargo representó una paradoja: si bien la difusión se amplió, la certeza de la popularidad común o compartida fue casi imposible de mantener.

La noción tradicional de un fenómeno o persona popular con reconocimiento general constante se ha diluido ante la fragmentación del público. Hoy en día es habitual que un personaje sea masivamente conocido en un círculo social reducido o en una comunidad en línea muy específica, mientras que para la mayoría de la población sea completamente desconocido. Esta pérdida del conocimiento común genera confusión a la hora de evaluar verdaderamente cuánto apoyo o estima existe.Otra característica propia del siglo XXI ha sido la emergencia del “poptimismo”, una corriente crítica que reivindica el arte popular y la cultura masiva como merecedores de respeto, en parte como reacción a las élites culturales tradicionales que menospreciaban esos productos. Esto ha llevado a valorar la popularidad misma como un signo de mérito y dignidad, incluso cuando esta se funda solo en números superficiales.

El acto de reunir una audiencia masiva es visto como un logro moral en sí, sin considerar necesariamente la naturaleza o calidad del contenido ni el tipo de apoyo que recibe. Así, la popularidad es menos un reflejo de excelencia y más un sinónimo de visibilidad o volumen.De este complejo escenario surge el fenómeno de la “popularidad vacía”. En esta nueva realidad, figuran celebridades cuya fama no se basa en un respaldo positivo generalizado sino en la exposición constante y el flujo de intereses mediáticos que alimentan su notoriedad. Estas figuras son conocidas por ser conocidas, pero no todas son igualmente apreciadas o inspiradoras de admiración.

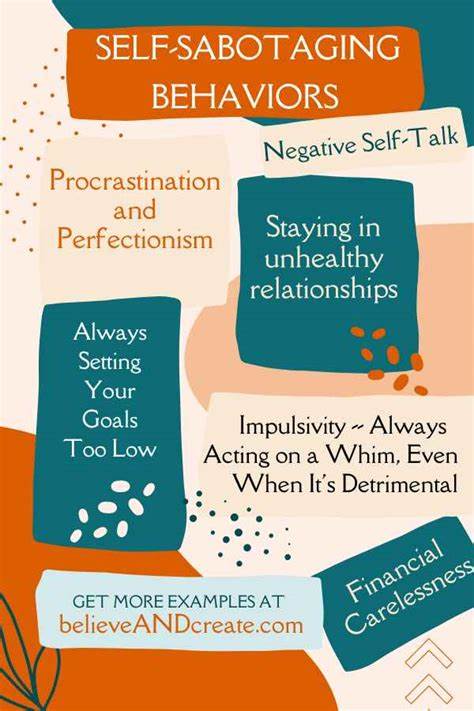

Paris Hilton es un ejemplo emblemático: alcanzó fama masiva no tanto por logros ni simpatías profundas sino a través de escándalos, filtraciones y estrategias mediáticas que generaban tráfico y consumo, independientemente de si el público la valoraba positivamente o no. Esta fama más que en el carisma o el talento, descansa en la capacidad de mantener un flujo constante de atención, que a su vez genera ganancias económicas para los medios y plataformas que la promueven.Este fenómeno no está exento de consecuencias sociales y culturales. La popularidad vacía tiende a producir un clima de escepticismo y cinismo en la sociedad, puesto que la confusión entre fama y verdadero apoyo contribuye a la percepción de decaimiento moral y al descrédito de figuras públicas. Cuando las personas más visibles no son necesariamente ejemplos positivos o merecedores, se cuestiona la posibilidad misma de compartir valores sociales comunes.

En la cultura contemporánea se observa cómo protagonistas y celebridades han ido validándose muchas veces a partir de comportamientos antisociales, sensacionalistas o exagerados, lo que puede erosionar la idea de comunidad y confianza social.Además, la popularidad vacía ha moldeado también las aspiraciones de nuevas generaciones de creadores de contenido y figuras públicas, que muchas veces optan por la provocación y la polémica como vías rápidas hacia el estrellato en redes sociales, en lugar de construir reputaciones basadas en el mérito, la dedicación o la calidad. Este modelo, a la larga, afecta la diversidad y profundidad del panorama cultural y mediático, dado que privilegia lo escandaloso, inmediato y superficial por sobre lo reflexivo y sustancial.En definitiva, el concepto de popularidad ha sido fracturado y reformulado por las dinámicas del siglo XXI. Vivimos en una era donde el reconocimiento masivo puede existir sin aprecio genuino, donde la exposición mediática sirve a menudo como sustituto artificial del respeto y la admiración, y donde la fragmentación social e informativa impide un consenso claro sobre quién o qué es verdaderamente popular.