En la era de la información y la constante interacción digital, la calidad de nuestros diálogos y debates se ha vuelto fundamental para construir sociedades más abiertas y conscientes. Sin embargo, existe un fenómeno lingüístico que obstaculiza la profundidad del pensamiento y el análisis crítico: el uso de clichés que terminan el pensamiento. Estos recursos verbales, muchas veces percibidos como simples frases hechas o popularmente aceptadas, actúan como mecanismos para finalizar una discusión o cerrar un tema sin un verdadero intercambio de argumentos. Su poder radica en la capacidad de generar una falsa sensación de conclusión y, a menudo, evitar enfrentamientos con ideas contrarias. Comprender su naturaleza, origen y efectos es esencial para identificar cuándo estamos ante ellos y evitar caer en trampas de pensamiento reductivo que perjudican el diálogo constructivo.

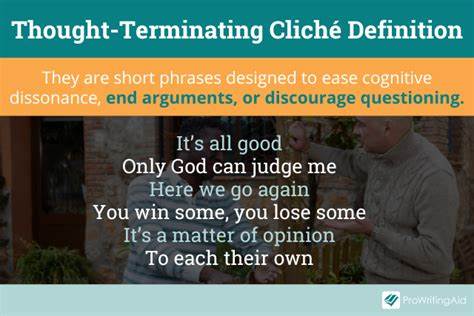

El concepto de los clichés que terminan el pensamiento fue popularizado por el psiquiatra Robert Jay Lifton en su libro de 1961, «Thought Reform and the Psychology of Totalism». Lifton definió estas frases como formas de lenguaje reduccionistas y cargadas ideológicamente que empaquetan problemas complejos en expresiones breves y definitivas, que ni siquiera invitan a un análisis más profundo. Estas expresiones funcionan como "el inicio y final de cualquier análisis ideológico" y forman parte del lenguaje totalista, empleado para controlar el pensamiento por medio de fórmulas simplificadoras que desalientan la reflexión crítica. Más allá de Lifton, autores como Charles 'Chaz' Bufe han destacado que estos clichés funcionan en contextos cotidianos como "frases que detienen el pensamiento", usados para evadir temas incómodos, reprimir dudas o evitar el cuestionamiento. Asimismo, expertos en falacias lógicas han señalado que sustituyen argumentos reales con versiones simplificadas o distorsionadas que parecen convincentes solo por ser pegajosas o repetitivas, pero que carecen de una verdadera base razonada.

En esencia, los clichés que terminan el pensamiento son armas retóricas que interrumpen el flujo natural del debate. No buscan persuadir con razón ni presentar evidencias, sino que pretenden silenciar, desviar o invalidar opiniones mediante frases hechas que se han naturalizado dentro de la conversación social. Su gran desafío para quienes valoran el pensamiento crítico es reconocerlos y rehusar caer en su trampa, pues muchas veces operan bajo la apariencia de popularidad o incluso sabiduría común. Una de las características más evidentes de estos clichés es su aparente simplicidad y familiaridad. Frases como "es lo que es", "dejemos que la gente disfrute", "no es para tanto" o "parece que vuelven a lo mismo" se escuchan en innumerables contextos y suelen interrumpir debates con solo pronunciarse.

En vez de abrir caminos para entender las diferencias o buscar soluciones, estas expresiones actúan como un freno, marcando un límite tácito a la crítica o al cuestionamiento. El ámbito político es uno de los territorios donde estos clichés se manifiestan con mayor frecuencia y impacto. En espacios como debates públicos, medios de comunicación o campañas electorales, se utilizan para frenar discusiones incómodas o escabullirse de respuestas transparentes. Algunos periodistas y analistas sociales han advertido que el uso excesivo de estas frases puede convertirse en una forma de censura indirecta, limitando la libertad de discurso y promoviendo una cultura de conformismo que ahoga la pluralidad de ideas. Además, algunos líderes históricos han empleado este tipo de lenguaje para justificar acciones controvertidas o para manipular la opinión pública.

Un caso paradigmático es Adolf Hitler, cuya oratoria estuvo marcada por frases y clichés que simplificaban realidades complejas para generar adhesión y minimizar cuestionamientos. En tiempos más actuales, también se observa el uso de frases hechas para encubrir políticas represivas o mantener estados de opinión que favorecen sistemas autoritarios. Por otro lado, en la religión los clichés que terminan el pensamiento se presentan como herramientas para controlar consciencias y limitar debates teológicos o morales que podrían desafiar doctrinas establecidas. Diversas tradiciones espirituales han incorporado estas frases dentro de rituales o enseñanzas para fomentar la aceptación incondicional y evitar la duda. Por ejemplo, en la enseñanza católica, la repetición constante de oraciones determinadas sirve no solo como práctica de fe, sino también como forma de limitar el cuestionamiento a ciertas ideas consideradas "prohibidas" o amenazas para la comunidad religiosa.

En algunas organizaciones religiosas modernas o sectas también se emplean términos o frases específicas que actúan como bloqueadores mentales, reforzando la cohesión grupal a costa del pensamiento independiente. Esto puede generar un entorno donde la crítica externa o incluso la autocrítica son reprimidas, lo cual contribuye al fenómeno conocido como pensamiento totalista, en el que la realidad se reinterpreta para encajar en un marco ideológico cerrado. En la ficción, autores clásicos de la distopía han ilustrado con gran precisión las consecuencias del uso sistemático de este tipo de lenguaje. George Orwell en «1984» presenta el “Newspeak”, un idioma manipulado que reduce el vocabulario disponible para eliminar conceptos peligrosos para el régimen. Kathleen Taylor, experta en neurociencia y conducta humana, ha señalado que el lenguaje resultante en ese universo es un claro ejemplo de los clichés que terminan el pensamiento, pues impiden no solo la expresión sino también la formación de ideas contrarias al poder establecido.

Aldous Huxley en «Un mundo feliz» también muestra cómo un ideal utópico puede usar frases cargadas de significado vacío o manipulador para calmar las inquietudes de los ciudadanos. La droga soma, junto con expresiones humorísticas o infantiles como “un doctor al día mantiene alejados los nervios”, funciona como un mecanismo para desviar la atención y reducir la capacidad crítica de la población. El ámbito sociocultural contemporáneo no está exento de estos problemas. La proliferación de frases hechas en redes sociales, medios masivos y discursos populares contribuye a la superficialidad de muchas discusiones públicas. El fenómeno se da en contextos tan diversos como la política, la cultura del entretenimiento, las controversias sociales y las interacciones cotidianas.

Además, este tipo de lenguaje puede convertirse en un obstáculo para quienes buscan promover el pensamiento crítico y la educación reflexiva. Asumir como válidas estas frases sin cuestionarlas promueve la repetición mecánica y la aceptación acrítica, debilitando la capacidad de análisis que es fundamental para la democracia, la resolución de problemas y la convivencia respetuosa. Existen asimismo críticas al uso trivializado y defensivo de ciertos clichés, como "dejemos que la gente disfrute", que se han vuelto muy comunes para invalidar cualquier crítica hacia productos culturales o tendencias sociales, generando una falsa dicotomía entre disfrute y análisis. Esto contribuye a un clima donde la crítica sería vista como una agresión y el diálogo se convierte en intercambio estéril o en confrontaciones emocionales sin contenido. De forma contraria, el reconocimiento y estudio de estas expresiones brinda una oportunidad para fortalecer la comunicación efectiva y el pensamiento independiente.

Identificar cuándo una frase funciona como un mecanismo para evitar la dificultad de un debate o su complejidad es el primer paso para no caer en trampas comunicativas. Fomentar el cuestionamiento respetuoso, el aporte de evidencias y la disposición para escuchar son herramientas indispensables para contrarrestar el impacto negativo de los clichés que terminan el pensamiento. La educación en habilidades críticas y la promoción de un discurso abierto y pluralista son vías para construir sociedades más conscientes y menos manipuladas por doctrinas rígidas o discursos simplistas. Finalmente, es importante reflexionar sobre el papel individual y colectivo que tenemos ante estos fenómenos. A menudo, reproducimos estas frases sin pensar en su función y consecuencias, lo que perpetúa su fuerza y limita nuestro propio crecimiento intelectual.

En conclusión, los clichés que terminan el pensamiento son poderosos instrumentos que pueden obstaculizar el verdadero diálogo y el desarrollo de ideas complejas. Su presencia en el lenguaje cotidiano, la política, la religión y la cultura evidencia la necesidad de estar alertas y críticos ante su uso. Solo a través del reconocimiento consciente y la práctica de la reflexión profunda se puede superar la barrera que estos clichés representan y fomentar un pensamiento más libre, abierto y enriquecedor para todos.