La biología moderna ha dado por sentado que moléculas como el ADN y el ARN son portadoras naturales de información biológica. Estas macromoléculas que componen los seres vivos parecen transportar un código que determina la estructura y funcionamiento de la vida. Pero, ¿cómo es posible que simples moléculas inorgánicas y orgánicas se transformen en signos, en portadoras de significado y funcionalidad? Para responder a esta pregunta, es necesario dar un paso atrás y mirar el origen de la información biológica desde un ángulo diferente, uno que abarque la interpretación y la semiosis a nivel molecular. La historia tradicional nos habla de la hipótesis del mundo ARN, que postula que las primeras formas de vida basadas en replicación molecular surgieron con moléculas de ARN que se autorreplicaban y catalizaban reacciones químicas. Sin embargo, esta visión, aunque sencilla y elegante, pasa por alto una cuestión fundamental: la replicación en sí misma no implica significado ni función.

Una copia es simplemente una copia, y sin un proceso interpretativo que le otorgue un propósito y una referencia, la información pierde su valor significativo. La pandemia de la replicación no explica cómo una molécula puede ser “sobre” otra cosa, ni cómo un sistema puede interpretar esa información para mantener su existencia y funcionalidad. Desde una perspectiva biosemiótica, que estudia los procesos de señalización y significado en los sistemas vivos, el foco no está en las moléculas aisladas, sino en el sistema interpretante. Para que una molécula pueda ser considerada un signo, debe existir una estructura o proceso que interprete la información que esa molécula contiene o representa. Este es un cambio de paradigma esencial, que desplaza la atención del contenido físico y químico de las moléculas a la dinámica y competencia interpretativa del sistema donde esas moléculas existen.

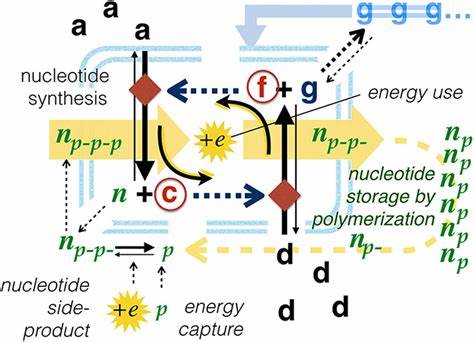

Un modelo innovador para entender cómo surge esta capacidad interpretativa es el concepto de autogénesis molecular. En este modelo, los primeros sistemas moleculares no eran simples replicadores, sino complejos procesos que involucraban dos propiedades químicas fundamentales: la autocatálisis recíproca y la autoensamblaje. La autocatálisis recíproca es un proceso donde un producto de una reacción cataliza otra reacción que, a su vez, cataliza la primera. Esto crea un ciclo auto-sostenible de producción molecular que, cuando se encuentra en una concentración adecuada, puede mantener o replicar sus propias condiciones internas. Por otro lado, el autoensamblaje es la capacidad de ciertas moléculas para organizarse espontáneamente en estructuras ordenadas, como las cápsides virales que protegen el material genético.

Estas dos características crean un ciclo de trabajo autogénico: la autocatálisis genera las moléculas necesarias, mientras que el autoensamblaje las organiza y contiene, estableciendo límites claros que facilitan la continuidad del sistema. Este sistema de autogenia proporciona una base para la emergencia de la individuación y la autonomía molecular. Los autógenos poseen una identidad propia, capaz de distinguir el “yo” del “no-yo”, gracias a la integración dinámica de sus procesos químicos y estructurales. Además, tienen una capacidad básica para la auto-mantenimiento y la autocorrección frente a perturbaciones. Precisamente, estas propiedades emergentes permiten que las moléculas dentro del sistema adquieran un significado funcional, ya que la perturbación y la reparación generan interpretantes básicos: señales que indican el estado del sistema y desencadenan respuestas orientadas a mantener la integridad.

Este nivel básico de semiosis es icónico, en el sentido de que el sistema interpreta señales basadas en similitud estructural y funcional, sin diferenciar múltiples categorías o propósitos. Es la forma más elemental de interpretar signos: identificar una perturbación y responder para restaurar el equilibrio. Sin embargo, esta capacidad icónica es la base para desarrollar grados más complejos de interpretación que pueden distinguir diferentes aspectos del entorno y correlacionarlos con las necesidades propias del sistema. Un avance hacia una semiosis más elaborada se manifiesta en autógenos que pueden modificar su capacidad de respuesta en función de condiciones ambientales externas. Por ejemplo, estructuras en la superficie de la cápside viral pueden favorecer la unión selectiva de ciertas moléculas del ambiente, lo que a su vez afecta la estabilidad de la cápside y desencadena la liberación controlada de catalizadores.

Esta interacción permite que el sistema “detecte” y “evalúe” su entorno inmediato, vinculando propiedades del mundo externo con respuestas internas. Tal proceso se acerca a la categoría de signos indexicales, que se basan en correlaciones contextuales y funcionales entre el signo y su objeto. Más allá, la incorporación de polímeros de nucleótidos, similares a las actuales moléculas de ARN y ADN, abre la posibilidad de desplazar y externalizar ciertas funciones del sistema autogénico. Estos polímeros sirven como plantillas físicas que almacenan estructuras y patrones constrictivos, permitiendo preservar información sobre las interacciones catalíticas y estructurales que definen al sistema. Este paso marca la transición clave hacia los signos simbólicos, ya que el vínculo entre la secuencia de nucleótidos y la función molecular es arbitrario en el sentido de que no depende directamente de propiedades intrínsecas, sino de relaciones establecidas y mantenidas por el sistema interpretante.

Esta externalización facilita la evolución abierta y el desarrollo de sistemas semiotics más complejos. Al separar el soporte material del trabajo metabólico y de la interacción dinámica, el sistema puede inventar nuevas formas de regular y modificar su propia estructura y funcionamiento, potenciando la capacidad de adaptación y la emergencia de información real, entendida como significado funcional y normativo. Es importante señalar que esta perspectiva invierte la tradicional jerarquía científica que considera a las moléculas de ácido nucleico como el origen de la información biológica. En lugar de partir del supuesto de que el ADN o ARN cargan intrínsecamente información, este enfoque propone que las propiedades estructurales de estas moléculas son utilizadas y aprovechadas por sistemas capaces de interpretación molecular, sistemas que evolucionaron previamente como autógenos. De este modo, las moléculas no son generadoras originales de información, sino artefactos semióticos que alojan e inician procesos interpretativos que, con el tiempo, pueden transferir y administrar información biológica.

Este punto de vista también rescata el papel central de la interpretación, que ha sido soslayado o reducido a mero proceso de replicación dentro de la biología molecular clásica. La información en las moléculas solo se convierte en tal porque un sistema interpretante la lee, la traduce, la incorpora y responde a ella. Sin un proceso interpretativo, no hay “sobre qué”, no hay significado ni función, solo existen patrones físicos y químicos sin referencia. Finalmente, este marco teórico abre nuevos caminos para comprender la evolución semiotica de la vida y los niveles cada vez más complejos de comunicación biológica, desde las moléculas hasta los organismos y comunidades ecológicas. Las ideas de semiosis molecular, desplazamiento semiotico y andamiaje interpretativo (scaffolding) explican cómo las propiedades emergentes de los sistemas moleculares han posibilitado la aparición de códigos biológicos y la compleja red de significados que sostiene la vida en todas sus dimensiones.

Comprender cómo las moléculas se convirtieron en signos es abordar la esencia misma de la vida, pues la información que define organismos, estructuras y funciones solo existe en la medida en que hay un sistema que la interpreta y actúa en consecuencia. La biología contemporánea, enriquecida con principios de semiología, termodinámica y dinámica molecular, nos permite ahora vislumbrar este proceso fundamental que transforma la materia inerte en sistemas vivos con significado y propósito.

![Why Prescription Drug Prices in the US Are So High [2024]](/images/767F5126-1870-4D6D-9951-1AC00A277F98)