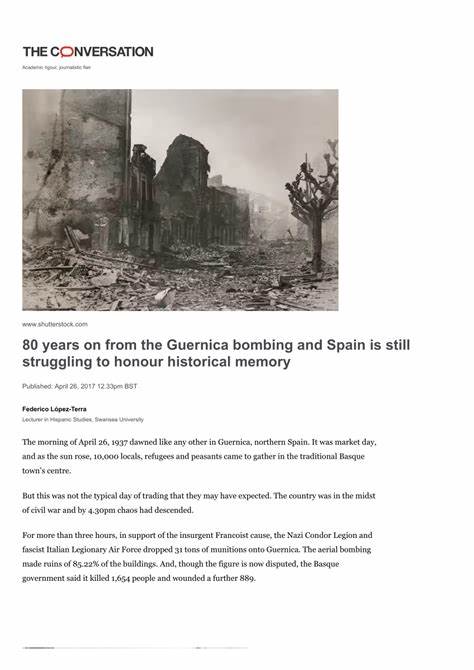

El 26 de abril de 1937, la pequeña ciudad vasca de Guernica fue destruida por un bombardeo aéreo que marcó un antes y un después en la historia de España y en la conciencia mundial sobre los horrores de la guerra moderna. Aquella mañana, más de 10,000 personas se reunían en el centro del pueblo para celebrar el día de mercado cuando el cielo se oscureció con aviones fascistas que descargaron 31 toneladas de bombas y municiones sobre civiles indefensos. La destrucción alcanzó a más del 85% de los edificios y causó la muerte, según el gobierno vasco, de 1,654 personas, además de centenares de heridos. Sin embargo, Guernica no fue solo un devastador ataque militar, sino un símbolo de resistencia y de las tensiones políticas que aún España no ha logrado resolver completamente en cuanto a la memoria histórica se refiere. La Guerra Civil española, que comenzó en 1936 tras el fallido golpe de Estado de militares fascistas contra el gobierno legítimo de la Segunda República, desembocó en una guerra fratricida de tres años y culminó en una dictadura de 36 años bajo la figura del general Francisco Franco.

En ese contexto, el bombardeo de Guernica representó para los insurgentes franquistas más que un simple objetivo militar: era un mensaje para infundir terror y romper la voluntad de resistencia del País Vasco y de cualquier oposición al régimen. La operación estuvo apoyada por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, quienes usaron España como un laboratorio de nuevas tácticas bélicas previo a la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la importancia simbólica y el impacto mediático del ataque, España sigue sin honrar plenamente la memoria de las víctimas de la Guerra Civil ni de la dictadura franquista que le siguió. La evocación de Guernica es inseparable de la obra de Pablo Picasso, quien, en respuesta directa a la noticia del bombardeo, creó un inmortal mural que se ha convertido en un icono universal contra la guerra y el fascismo. Picasso pintó "Guernica" para la Exposición Universal de París de 1937 y en ella plasmó la angustia y la brutalidad de la guerra civil española, trascendiendo su contexto inicial para denunciar la opresión y la violencia en cualquier parte del mundo.

No obstante, 80 años después, la conmemoración y la interpretación de Guernica presentan problemas. Algunas iniciativas como la exhibición temporal organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía fueron objeto de críticas por parte de asociaciones que defienden la recuperación de la memoria histórica. Por ejemplo, se lamentó una falta de contexto político, con una omisión del término "franquismo" y una escueta explicación sobre el papel activo de Franco y sus fuerzas en el bombardeo y la guerra. Este vacío de contexto pone en peligro una comprensión correcta del pasado y puede fomentar interpretaciones erróneas o incluso el olvido deliberado de las responsabilidades históricas. El marco legislativo en España intenta dar respuesta a estas heridas todavía abiertas.

La Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, establece el reconocimiento y reparación para las víctimas del conflicto y del franquismo. Permite que las familias puedan solicitar la recuperación del honor para quienes fueron perseguidos políticamente y ordena la retirada de símbolos públicos que ensalcen la dictadura. Sin embargo, el cumplimiento de esta ley ha sido errático, con recortes presupuestarios desde 2012 y desobediencia en varios municipios que se resisten a remover monumentos y placas franquistas. Este fenómeno revela que el franquismo sigue vivo en las actitudes sociales y políticas de algunos sectores, en lo que se ha denominado "franquismo sociológico". La persistencia de prácticas y discursos que legitiman o minimizan el terror de la dictadura evidencia que la transición a la democracia no supuso un cierre definitivo sobre ese capítulo oscuro.

Incluso actualmente, en muchas zonas de España, defender la memoria y denunciar las injusticias del franquismo puede resultar incómodo o polémico, mientras que la apología o la burla de ese régimen siguen presentes y, a veces, toleradas. La impunidad de los crímenes franquistas y el silencio impuesto sobre la verdad han generado un daño profundo en la justicia y en la cohesión social del país. La historia oficial se ha construido durante décadas ignorando a las víctimas y sus descendientes, desconociendo los testimonios y dejando sin sanción las violaciones de derechos humanos cometidas. Este fenómeno dificulta la reconciliación y la construcción de una memoria democrática sólida y plural, donde el recuerdo de Guernica y de tantos otros episodios tenga un lugar destacado como advertencia contra el autoritarismo y la violencia. En este contexto, la conmemoración del 80 aniversario del bombardeo de Guernica debería haber sido una oportunidad para reivindicar el compromiso de España con los derechos humanos y la memoria.

La ciudad de Guernica y el cuadro de Picasso deberían ser símbolos educativos, plataformas para el diálogo y recordatorios constantes de lo que no debe repetirse. Sin embargo, la realidad es que muchas veces quedan relegados a simples actos conmemorativos que no generan cambios sustanciales en la conciencia social ni en la política de memoria. El reto para España consiste en superar la incomodidad y la división que genera su pasado reciente, afrontando verdaderamente los daños causados y dando voz a las víctimas. La memoria histórica no es solo una cuestión de justicia sino también una herramienta fundamental para reforzar la democracia y prevenir futuros atropellos. Para avanzar, es imprescindible fortalecer la educación en todos los niveles sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista, promoviendo una visión plural y crítica que reconozca la complejidad de aquellos años y, sobre todo, la dignidad de quienes padecieron la represión.