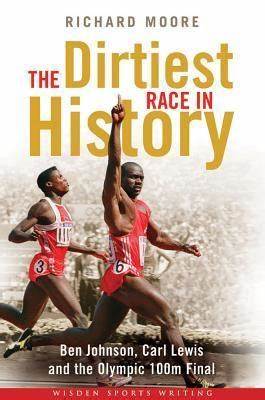

En el corazón de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, un evento marcado por la emoción, la excelencia deportiva y la esperanza de competencia limpia, se inscribió tristemente como uno de los episodios más oscuros y complejos de la historia del olimpismo: la carrera de 1500 metros femeninos. Con el tiempo, este evento ha sido reconocido como la competición más sucia registrada en los Juegos Olímpicos debido a la cantidad de atletas implicadas en casos de dopaje decisivos para su rendimiento. La resonancia de esta carrera va mucho más allá de la pista; expone los desafíos, las injusticias y los esfuerzos continuos en la ardua batalla contra el dopaje en el deporte. El ambiente en Londres durante esos días estaba cargado de ilusión, especialmente para aquellos atletas británicos que competían en casa. Lisa Dobriskey, una corredora veterana del equipo británico y una de las participantes de los 1500 metros, recuerda la presión y la atmósfera abrumadora que se vivió en el estadio, con más de 80,000 espectadores vibrando en cada paso de la carrera.

Sin embargo, detrás de esa emoción, la sombra del dopaje ya se proyectaba sobre la competición. Dobriskey, que había luchado contra graves problemas de salud y estaba en camino a una recuperación milagrosa para competir, terminó en décimo lugar, muy por detrás de las medallistas. La decepción de Dobriskey no sólo se debió a su propia actuación, sino también a la inequidad palpable en la pista. Desde días previos a los Juegos, había expresado sus sospechas y preocupaciones respecto a ciertas atletas que competían con una ventaja injusta basada en el uso de sustancias prohibidas. A través de la herramienta del pasaporte biológico del atleta, los controles anti-dopaje lograron detectar anomalías en múltiples competidoras de la carrera, varias de las cuales terminaron siendo descalificadas y sancionadas años más tarde.

Dos corredoras turcas, que originalmente ocuparon las dos primeras posiciones del podio, fueron protagonistas de los escándalos más resonantes. Asli Cakir Alptekin y Gamze Bulut, oro y plata respectivamente en Londres, fueron posteriormente suspendidas y expulsadas tras descubrirse procesos sistemáticos de dopaje, con sanciones que barajaron desde la anulación de sus marcas hasta prohibiciones a largo plazo e incluso definitivas. El constante crecimiento en los tiempos y rendimientos de estas atletas, que despertaron desde el principio la sospecha por lo sobrehumano de sus progresos, fueron confirmados oficialmente como efecto del dopaje. Pero la corrupción no terminó ahí. En las revisiones posteriores de los resultados, otros casos de dopaje salieron a la luz, incluyendo a deportistas de Rusia y Bielorrusia que vieron anuladas sus actuaciones.

Incluso la rusa Tatyana Tomashova, inicialmente cuarta y luego elevada a plata, fue sancionada años después tras detectarse esteroides anabólicos en muestras retrospectivas. Esta cadena de descalificaciones hasta doce años después de la competencia llevó a que la medalla de oro fuese otorgada finalmente a Maryam Yusuf Jamal, de Bahrein, y a la estadounidense Shannon Rowbury le fuera concedido el bronce. Esta situación llevó a que la carrera de 1500 metros femeninos en Londres 2012 sea frecuentemente descrita como la más sucia o contaminada de la historia olímpica, revelando un entramado complejo donde la lucha contra el dopaje se ha enfrentado a redes organizadas, encubrimiento institucional y ventas de impunidad. Los atletas limpios se han visto en muchas ocasiones desmotivados y frustrados, sufriendo la injusticia de competir en un campo desigual y el dolor de ver sus méritos opacados por quienes apelan a métodos ilícitos. La historia de estos Juegos refleja también la evolución y las deficiencias de los sistemas anti-dopaje a lo largo del tiempo.

Londres 2012, celebrado en un ambiente de significativos avances tecnológicos y pruebas rigurosas, implementó más de 5,000 controles y contaba con uno de los laboratorios más grandes y sofisticados del mundo. Aun así, la magnitud de las trampas y la sofisticación de las técnicas para elusión, como la manipulación de muestras en la propia sede de los Juegos, demuestran que la persecución de la limpieza deportiva es un desafío constante y complejo. Casos posteriores, como la revelación de la trama de dopaje sistemático en Rusia, que trascendió la operación individual para convertirse en un escándalo de corrupción institucionalizada, arrojaron luz sobre la existencia de mafias dentro del deporte que utilizan a los atletas como meros elementos en un juego político y económico más amplio. Las investigaciones y denuncias de exfuncionarios y atletas han sacudido las instituciones necesarias para la regulación del deporte y evidenciado la necesidad de una supervisión independiente y efectiva. Este contexto llevó a importantes reformas, como la creación de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) y leyes específicas para combatir el dopaje a nivel internacional, así como a una mayor cooperación entre gobiernos y organismos deportivos.

Sin embargo, expertos y académicos en gestión deportiva advierten que, dada la naturaleza encubierta y sigilosa del dopaje, la erradicación total es improbable, y las autoridades deben mantenerse en alerta constante para impedir que el fraude minore la esencia competitiva y justa del deporte. Las vivencias de las atletas afectadas, como Lisa Dobriskey, Shannon Rowbury o Laura Weightman, ilustran el lado humano de esta problemática. Más allá de las sanciones y los resultados, ellas experimentaron el desánimo, la desconfianza y, en muchos casos, el alejamiento temporal o definitivo del deporte. Sin embargo, también han mostrado resiliencia y defensa de la integridad deportiva, reafirmando la importancia de la competición limpia y la emoción genuina del esfuerzo. Para estas atletas, cada medalla recuperada o justa valoración es un triunfo no solo personal, sino para el deporte en general.

Maryam Yusuf Jamal, la campeona finalmente reconocida, representa un ejemplo de resistencia y dedicación. Su historia personal, desde sus raíces en Etiopía hasta convertirse en motivo de orgullo nacional para Bahrein, subraya cómo el deporte trasciende fronteras y se ve afectado simplemente por la ética y la justicia dentro de la pista. Su medalla, entregada en una emotiva ceremonia años después, simboliza la capacidad del deporte para corregir errores y honrar a quienes merecen ser reconocidos. El legado de la carrera de los 1500 metros femeninos en Londres 2012 es, por tanto, un recordatorio elocuente de los continuos desafíos que enfrentan el olimpismo y el mundo deportivo en general. La necesidad de vigilancias rigurosas, evolución tecnológica constante en la detección, mecanismos legales y el compromiso ético de atletas y federaciones son piezas claves para promover la transparencia.