El debate acerca de si el uso de las redes sociales es perjudicial para los niños se ha convertido en un tema central en la sociedad contemporánea. Aunque para muchas personas parece claro que las redes sociales pueden tener efectos negativos en la infancia y adolescencia, numerosos expertos expresan desacuerdos significativos sobre la naturaleza y alcance de estos impactos. Este análisis busca desentrañar las razones tras esos desacuerdos y ofrecer un panorama que ayude a padres, educadores y responsables políticos a comprender mejor la complejidad del asunto. En primer lugar, es importante reconocer que las discrepancias entre especialistas no son exclusivas de este tema. La ciencia y la investigación suelen contemplar la incertidumbre y la diversidad de opiniones como parte natural del proceso para llegar a conclusiones más completas y matizadas.

Sin embargo, cuando el público percibe que los expertos no coinciden, puede aumentar la confusión y, en ocasiones, la desconfianza hacia la información científica. Uno de los aspectos que contribuyen al desacuerdo es la definición misma de lo que entendemos por “uso de redes sociales”. La tecnología es muy diversa y dinámica, abarcando desde plataformas como Instagram, TikTok, Facebook o Snapchat, hasta diferentes actividades que los niños realizan en ellas, como la interacción social, el consumo de contenido, la creación y difusión de mensajes, entre otras. Esta variedad hace difícil evaluar de manera uniforme los efectos que tienen sobre los menores, pues no todas las experiencias en redes sociales son iguales ni generan los mismos resultados. En cuanto a los posibles riesgos identificados, hay consenso en que las redes sociales pueden asociarse con ciertos efectos negativos sobre la salud mental, especialmente en la adolescencia.

Se mencionan problemas como la ansiedad, la depresión, la soledad, la envidia y la baja autoestima. También se aborda el aumento de conductas de polarización, acoso en línea (cyberbullying) y episodios de violencia que pueden tener como origen o amplificación la interacción en estas plataformas. No obstante, dentro de estas preocupaciones hay un debate sobre qué grupos de niños o adolescentes son más vulnerables y bajo qué condiciones específicas se manifiestan los daños. Por ejemplo, algunos expertos apuntan que el impacto puede ser mayor en jóvenes con predisposiciones previas o en contextos sociales concretos que amplifiquen la vulnerabilidad. Otros subrayan que, en ciertos casos, una cantidad moderada y supervisada de uso puede incluso aportar beneficios sociales y emocionales, ayudando a mantener el contacto con amigos y desarrollar habilidades de comunicación digitales.

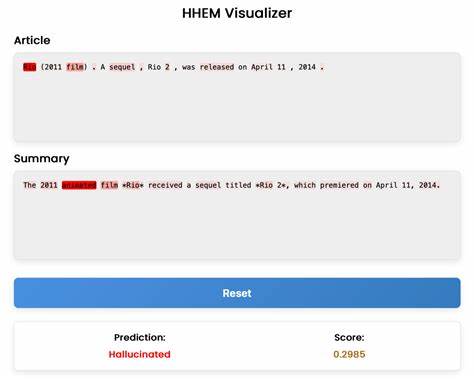

La falta de acceso completo a datos de las propias compañías tecnológicas representa otro obstáculo para una opinión unificada. Las plataformas tienen un control significativo sobre quién puede estudiar sus datos y en qué condiciones, lo que limita la posibilidad de realizar investigaciones independientes con muestras amplias y representativas. Además, reclutar a adolescentes para estudios rigurosos plantea desafíos éticos y prácticos que dificultan recopilar evidencia robusta. En relación con la evidencia científica, hay una escasez notable de estudios que demuestren causalidad directa entre el uso de redes sociales y efectos específicos en los niños. Muchas investigaciones son correlacionales, lo que significa que identifican asociaciones pero no prueban que una cosa cause la otra.

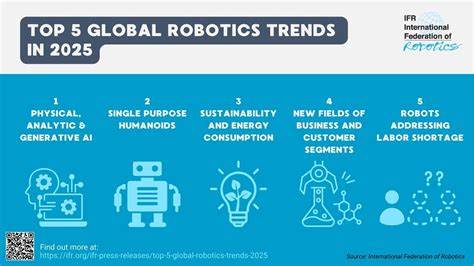

Esta situación fomenta interpretaciones variadas y muy cautelosas entre los especialistas. Asimismo, el panorama tecnológico está en constante cambio. Nuevas plataformas y funcionalidades emergen de manera continua, modificando la forma en que los niños interactúan en línea. Esto lleva a que los resultados y recomendaciones de estudios previos puedan quedar obsoletos en poco tiempo, complicando la formulación de políticas públicas y estrategias educativas. La discusión sobre la posible prohibición del acceso de niños y adolescentes a las redes sociales también está sujeta a interpretaciones divergentes.

Algunos expertos defienden que un “ban” o restricción rigurosa podría proteger a los jóvenes de riesgos evidentes y contribuir a su bienestar. Otros advierten que esta medida podría ser inviable en la práctica y tener consecuencias no deseadas, como limitar oportunidades de socialización, aprendizaje y expresión, o fomentar el uso clandestino sin supervisión. Además, hay diferentes opiniones sobre otras alternativas de regulación, como la implementación de límites de tiempo, el control parental, campañas de alfabetización digital y la exigencia a las plataformas de mejorar sus mecanismos de seguridad y privacidad para usuarios menores de edad. La valoración del potencial impacto y la eficacia de estas medidas varía entre los expertos, reflejando la complejidad para equilibrar protección y autonomía. Un elemento que también interviene en las discrepancias es el contexto cultural y social.

La mayoría de las investigaciones y debates recientes se han centrado en países como Australia y Estados Unidos, aunque el fenómeno es global. Las políticas y el impacto pueden variar según las normativas, la educación, el acceso a tecnología y las normas sociales de cada lugar, por lo que no hay soluciones universales. Entender la raíz de los desacuerdos facilita una mejor comunicación pública. Reconocer que no se trata de una simple cuestión de expertos que “no saben” o que disputan por razones políticas o económicas, sino que hay múltiples dimensiones informativas, metodológicas y prácticas involucradas, contribuye a promover un debate más constructivo. Este enfoque estructurado permite a quienes buscan orientarse en este tema sopesar distintas perspectivas, evaluar evidencias y tomar decisiones basadas en un análisis más claro y matizado.

Por ejemplo, familias pueden adaptar sus reglas según las características y necesidades de sus hijos, políticas públicas pueden diseñar programas híbridos que combinen regulación con educación y participación comunitaria, y la sociedad en general puede fomentar una comprensión compartida que ayude a reducir la polarización del debate. En definitiva, el uso de las redes sociales por niños y adolescentes no puede ser clasificado de manera simplista como “bueno” o “malo”. La realidad es compleja y multifacética, y requiere un abordaje que considere las múltiples variables involucradas. La investigación constante, la transparencia en el acceso a datos, la innovación en políticas públicas y la participación activa de familias, educadores y jóvenes, son factores esenciales para avanzar hacia un uso más seguro y beneficioso de estas plataformas. En conclusión, mientras los expertos continúan explorando y analizando esta problemática, la mejor respuesta para la sociedad es fomentar una cultura de diálogo informado y flexible.

En vez de buscar soluciones absolutas, es necesario construir caminos que integren las diferentes voces, aprovechen la evidencia disponible y sean capaces de adaptarse a un entorno digital en permanente evolución.