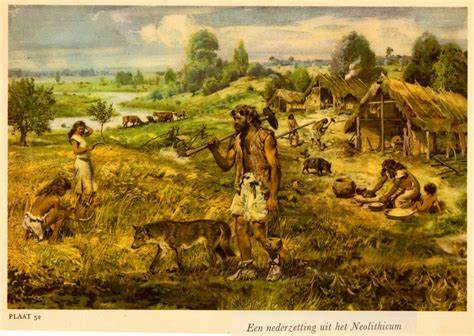

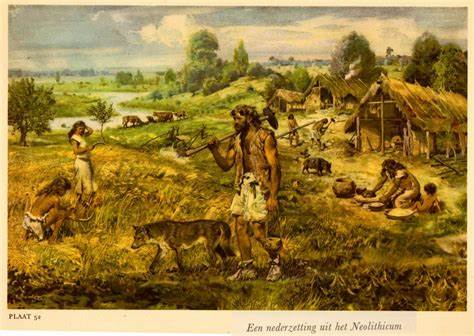

La historia de la humanidad está intrínsecamente ligada a la relación entre el entorno natural y las prácticas humanas. Un momento crucial en esta narrativa es la Revolución Neolítica, un periodo donde las sociedades pasaron de la caza y la recolección a la agricultura y la vida sedentaria. Sin embargo, los factores que propiciaron esta transformación siguen siendo un rompecabezas para los investigadores. Recientemente, nuevas evidencias sugieren que fenómenos naturales como incendios catastróficos y la degradación del suelo desempeñaron un papel fundamental en esta transición, particularmente en el Levante sur, una región clave para el origen de la agricultura. Analizar esta posible conexión abre nuevas perspectivas para comprender cómo las condiciones climáticas y ecológicas pudieron impulsar cambios culturales y tecnológicos decisivos.

El Levante sur, un área que abarca territorios de Israel, Jordania y alrededores, ha sido foco de numerosos estudios arqueológicos, paleoclimáticos y ambientales. Esta región presenta registros sedimentarios y geológicos detallados que permiten reconstruir el paisaje vegetal, el clima y las modificaciones terrestres desde finales del Pleistoceno hasta el Holoceno temprano. Una serie de descubrimientos recientes indican que en torno a hace unos 8,2 mil años, coincidiendo con el llamado evento seco del 8.2 ka, hubo un incremento súbito y extremo en la frecuencia y magnitud de incendios. Los análisis de micro-carbón en núcleos lacustres, especialmente los obtenidos en la cuenca del lago Hula, muestran picos de concentración de partículas de carbono que triplican los valores habituales de todo el Holoceno.

Estos incendios selváticos simultáneamente arrasaron con la vegetación y desencadenaron procesos de erosión intensos en las pendientes, provocando la degradación acelerada del suelo superficial. Una pieza clave en esta historia la aportan los registros isotópicos de carbonato en espeleotemas, es decir, las formaciones de estalactitas y estalagmitas en cuevas, ubicadas en las cordilleras del Levante sur, como las cuevas de Soreq y Har Nof cerca de Jerusalén. Los isotopos de carbono (δ13C) y el radio de estroncio (87Sr/86Sr) en estos depósitos permiten inferir cambios en la cobertura vegetal y la composición del suelo a lo largo del tiempo. Durante el mismo período que los picos de carbón, se detecta una marcada subida en δ13C, indicando una pérdida significativa de vegetación C3 típica (árboles y arbustos) y un aumento de superficies baldías o cubiertas por vegetación más escasa y especializada en ambientes áridos. Simultáneamente, las razones isotópicas del estroncio sugieren una erosión grave de los suelos, ya que los valores caen bruscamente, señal de que el aporte mineral al agua de infiltración provino mayormente de la roca madre, con menor influencia del suelo superficial.

El descenso drástico en los niveles del Mar Muerto durante este lapso evidencia además una aridez regional significativa que contribuyó a las condiciones propicias para incendios. Es importante destacar que esta sequía se superpone con el evento climático global del 8.2 ka, un periodo de enfriamiento y sequía abrupta que afectó distintas regiones del hemisferio norte. En el Levante, la combinación de climas secos, aumento en la intensidad de tormentas eléctricas secas y disponibilidad de combustible vegetal aumentaron la ignición natural de incendios. Por tanto, se sostiene que estos fuegos no fueron mayormente causados por actividades humanas de quema intencional, sino por causas naturales, aunque las sociedades humanas de la época pudieron verse afectadas y, a su vez, influir en el régimen de incendios locales.

El impacto de estos incendios y la degradación del suelo tuvo consecuencias profundas para las comunidades humanas del Neolítico temprano. El paisaje original se vio transformado, con la pérdida de suelos fértiles en las laderas y su acumulación en los valles y depresiones, formando depósitos ricos en arcillas y materia orgánica que posteriormente facilitaron las primeras prácticas agrícolas. De hecho, las excavaciones de yacimientos neolíticos importantes como Jericó, Gilgal y Netiv Hagdud muestran que las poblaciones se establecieron preferentemente sobre estos acúmulos de suelos re-erodados, probablemente por ofrecer un medio ambiente más apto para la agricultura sedentaria y el desarrollo de grandes asentamientos. Este nuevo escenario da cuenta de cómo un cambio climático natural, marcando un punto de inflexión con incendios masivos y pérdida de suelo, pudo haber ejercido una presión ambiental que forzó a las comunidades a adaptar sus prácticas. La agricultura, con la domesticación de plantas y animales, aparece entonces no solo como un avance cultural intrínseco, sino como una respuesta a la transformación radical del entorno.

Se plantea que las dificultades para obtener alimento en un hábitat degradado impulsaron la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevas estrategias de subsistencia. Por otro lado, investigaciones sugieren que fenómenos similares de incendios intensos y erosión ocurrieron en el pasado interglaciar MIS 5e, mostrando un patrón cíclico relacionado con la radiación solar y las condiciones climáticas. La recurrencia de estos episodios habría creado un contexto ambiental dinámico al que la evolución humana tuvo que adaptarse constantemente. En términos más amplios, el estudio de estas interacciones entre clima, incendios, suelo y actividad humana revela la complejidad de los procesos que modelan el paisaje y la historia cultural. La idea de que la Revolución Neolítica pudo vincularse estrechamente a un conjunto de eventos naturales catastróficos proporciona una nueva dimensión para interpretar el surgimiento de la agricultura y la transformación de las sociedades.