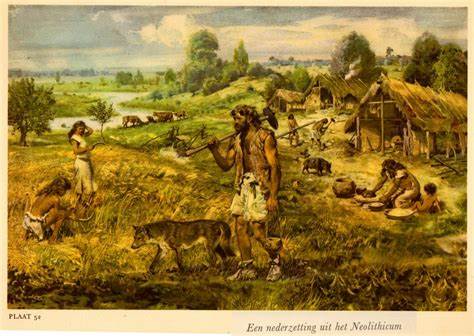

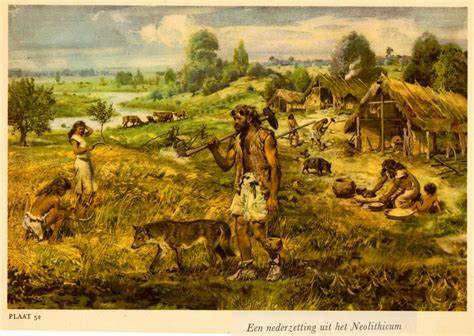

Durante miles de años, el avance constante de la humanidad ha estado íntimamente ligado con el entorno natural y sus transformaciones. La transición más significativa en la historia de la civilización humana, sin duda, es la revolución neolítica: el salto crucial del nomadismo y caza-recolección hacia la agricultura sedentaria y la domesticación. Sin embargo, la motivación y los factores desencadenantes detrás de este cambio aún suscitan debates y estudios en múltiples disciplinas. Recientes investigaciones señalan una conexión estrecha entre episodios de incendios catastróficos, degradación del suelo y esta revolución agrícola, especialmente en la región del Levante Sur durante el Holoceno temprano. Comprender la naturaleza y el impacto de estos incendios, así como su relación con los cambios en la cubierta vegetal y la calidad del suelo, es fundamental para situar el contexto ambiental donde se gestó la agricultura.

Evidencias paleoambientales provenientes de registros de micro-carbón en sedimentos lacustres, análisis isotópicos de espeleotemas y fluctuaciones en los niveles del Mar Muerto conforman un análisis integrado de esta crisis ecológica y su posible influencia en la sociedad humana. Los incendios forestales han sido un componente natural en muchos ecosistemas mediterráneos y semiáridos, regulando la dinámica de vegetación, fomentando ciertas especies y manteniendo el equilibrio ambiental. Sin embargo, lo que distingue el período neolítico en el Levante Sur es la intensidad y frecuencia extraordinaria de los eventos de fuego, asociados a una abrupta pérdida de la vegetación y suelos fértiles. Este comportamiento fue evidenciado por picos notables en la concentración de partículas de carbón microscópico, indicando grandes quemas que afectaron extensas áreas. El detonante principal de estos incendios no parece haber sido antropogénico, sino más bien un fenómeno natural ligado a cambios climáticos y meteorológicos.

Durante el Holoceno temprano, un aumento en la intensidad de tormentas eléctricas secas habría aumentado significativamente las fuentes de ignición natural. Este incremento en la actividad de rayos, junto a periodos de sequedad marcada, contribuyó a un régimen de incendios extremo y sostenido que arrasó con la vegetación establecida. El deterioro ambiental produjo una significativa erosión y desplazamiento del suelo. Isótopos específicos de estroncio registrados en espeleotemas revelan una notable disminución en la cobertura del suelo durante este periodo, indicando que los suelos fértiles fueron removidos de las laderas y redepositados en zonas bajas, como valles y depresiones. Esta redistribución creó depósitos de suelo reconstituido donde eventualmente se asentaron las primeras comunidades agrícolas, siendo estos suelos reagrupados mucho más fáciles de cultivar que los suelos erosionados en las inclinaciones accidentadas.

Paralelamente, las fluctuaciones en los niveles del Mar Muerto señalan un episodio prolongado de sequía, coincidente con el evento climático frío y seco conocido como el evento de 8.2 ka, que afectó la mayor parte del hemisferio norte. Este período de estrés hídrico intensificó las condiciones propicias para incendios y degradación del ecosistema, consolidando un escenario donde la supervivencia tradicional mediante la caza y recolección se tornó insostenible. Las comunidades humanas del Levante Sur, enfrentando la pérdida de sus nichos forestales y la infertilidad de las tierras de ladera, se vieron forzadas a adaptarse. Esta presión ambiental pudo haber acelerado la adopción de la agricultura y la domesticación como estrategia de subsistencia.

En consecuencia, la concentración de asentamientos neolíticos en regiones con suelos sedimentarios reagrupados y relativamente fértiles no es casual, sino una respuesta directa a las condiciones ambientales transformadas por los incendios y la erosión. Estudios arqueológicos apoyan esta visión al mostrar que las primeras aldeas agrícolas se situaron precisamente en áreas donde la acumulación de sedimentos depositados tras estas degradaciones facilitaba el cultivo. Asimismo, estas poblaciones desarrollaron nuevas tecnologías y comportamientos, posiblemente incentivados por la necesidad de manejar el territorio y asegurar la producción alimentaria en un ecosistema cambiante y fragilizado. Este enfoque cambia notablemente la narrativa tradicional que supone que la revolución neolítica fue impulsada principalmente por innovaciones culturales y sociales aisladas, planteando que factores ambientales extremos y naturales jugaron un papel catalítico. A través de una visión integradora, se destaca la importancia del contexto climático y geológico en la configuración de la historia humana, indicando que las crisis ambientales pueden ser impulsores clave de cambios socioeconómicos profundos.

Además, la recurrencia cíclica de eventos de fuego a lo largo de períodos interglaciares sugieren patrones naturales estrechamente vinculados a fases de alta radiación solar, lo que implica que sucesos similares podrían haber ocurrido en otros momentos y regiones, siempre condicionando la evolución humana. La evidencia sugiere también que el manejo del fuego como herramienta antopogénica, aunque presente en sociedades paleolíticas, no fue la causa primaria de estos incendios catastróficos neolíticos. La escala y duración de las quemas parecen responder a una combinación de factores climáticos abruptos más que a actividades humanas planificadas o controladas. A largo plazo, estos procesos naturales de incendios y erosión alteraron la morfología del paisaje, afectando la hidrología y generando nuevas bases sedimentarias que facilitaron la sedimentación de suelos fértiles. Esto abrió las puertas a la agricultura extendida y al asentamiento permanente, transformando la relación entre humanos y su ambiente.

En conclusión, el vínculo entre incendios catastróficos, degradación del suelo y la revolución neolítica en el Levante Sur es una hipótesis que cobra fuerza gracias a la convergencia de datos paleoclimáticos, geoquímicos y arqueológicos. Este vínculo natural y climático aportó un escenario de presión ambiental que pudo desencadenar la transición a la agricultura como respuesta adaptativa de las sociedades humanas a condiciones adversas. Entender esta conexión no solo brinda una mejor comprensión de nuestros orígenes, sino que también aporta valiosas perspectivas sobre cómo el cambio ambiental y climático puede influir en las transformaciones sociales y económicas futuras, un tema vigente en la actualidad dada la crisis ambiental global. Por lo tanto, el estudio de los incendios naturales, la degradación del suelo y sus efectos, repetidos en escalas temporales a lo largo de la historia, se configura como un campo interdisciplinario esencial para investigar las raíces de la civilización y para anticipar los desafíos que el cambio climático puede plantear a las sociedades humanas contemporáneas.