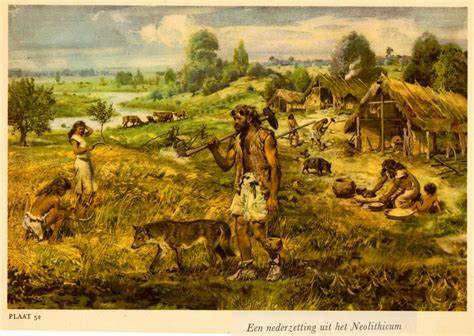

La revolución neolítica representa uno de los hitos más trascendentales en la historia de la humanidad, marcando la transición de sociedades cazadoras-recolectoras nómadas hacia comunidades sedentarias dedicadas a la agricultura y la ganadería. Particularmente en el Levante Sur, esta transformación tiene raíces complejas que involucran factores climáticos, ambientales y sociales. Recientes investigaciones apuntan a la presencia de eventos naturales como incendios catastróficos y un proceso intenso de degradación del suelo como elementos que pudieron haber desempeñado un papel crucial en modelar este cambio histórico. El Levante Sur, región que abarca territorios alrededor del valle del Jordán, presenta una rica evidencia ambiental y arqueológica que ayuda a descifrar las dinámicas del Holoceno temprano, época en la que se asienta la base de la revolución neolítica. Entre los registros más significativos destaca un análisis sedimentario realizado en el lago Hula, ubicado en esta área.

En este núcleo sedimentario se detectó un pico inusual y marcado de microcarbón hacia los 10 mil años antes del presente, el cual indica la ocurrencia de incendios intensos y generalizados. Estos incendios, probablemente originados por tormentas eléctricas altamente activas, causaron una drástica reducción en la cubierta vegetal de la región, desencadenando una erosión acelerada y una pérdida severa de suelos. Paralelamente, los estudios geológicos han revelado cambios significativos en la composición isotópica del estroncio y carbono en concreciones de cuevas (espeleotemas) cercanas, reflejando alteraciones en la vegetación y el suelo sobreyacente. Estos datos isotópicos, que apuntan a una disminución en la cobertura vegetal y pérdida de suelos fértiles, coinciden cronológicamente con las evidencias de incendios masivos. La desaparición del suelo sobre las laderas hizo que el material erosionado se acumulara en depresiones y valles bajos, generando áreas con sedimentos rejuvenecidos y fértiles donde las primeras comunidades agrícolas se asentaron, aprovechando la mejor disponibilidad de recursos para la agricultura.

Otro indicador ambiental decisivo lo ofrece el nivel del Mar Muerto, cuyo descenso extremo durante el mismo periodo revela una fase climática particularmente seca, coincidente con el evento frío y seco conocido como el evento de 8.2 kiloaños. Esta aridez ambiental exacerbó las condiciones para la propagación de incendios y la degradación del suelo. La combinación de estas variables climáticas y naturales parece dominar sobre la hipótesis que plantea una causa antropogénica directa para estos incendios, sugiriendo que fueron fundamentalmente impulsados por factores climáticos externos, como el aumento en la intensidad de tormentas eléctricas y cambios en los patrones meteorológicos inducidos por la radiación solar y sistemas climáticos emergentes. Desde una perspectiva arqueológica, estos cambios naturales tuvieron un profundo impacto en la configuración espacial y tecnológica de las comunidades humanas.

Los antiguos habitantes se vieron forzados a dejar las laderas erosionadas, ya carentes de suelo fértil y cubierta vegetal suficiente, para asentarse en los valles donde se acumulaban suelos más profundos y recreados a partir de sedimentos reposicionados. En estos nuevos asentamientos se desarrollaron técnicas agrícolas incipientes, adaptándose a un entorno modificado que exigía la innovación en el manejo de recursos y la productividad alimentaria. Asimismo, la frecuente ocurrencia de incendios naturales en el Levante desde períodos anteriores a la revolución neolítica se vincula con la dinámica natural de un clima mediterráneo cálido y seco, con ciclos estacionales bien definidos. Sin embargo, la intensidad y duración inusuales de esos incendios durante el Holoceno temprano evidencian una alteración excepcional en el régimen natural, probablemente asociada a variaciones orbitales y climáticas a escala global que repercutieron localmente. Este complejo escenario de incendios masivos, erosión y sucesión ecológica puede haber actuado como un catalizador para la diferenciación cultural y económica.

La presión ambiental pudo haber impulsado a grupos humanos a innovar para sobrevivir, apostando por la domesticación de plantas y animales y la sedentarización. Así, la revolución neolítica no solo debe entenderse como un logro tecnológico o cultural aislado, sino como una respuesta directa a cambios ambientales severos y desafíos ecológicos. En términos de suelos y agricultura, la erosión provocada por los incendios degradó las fuentes naturales tradicionales, pero al mismo tiempo los depósitos sedimentarios en los valles crearon espacios nuevos y fértiles para cultivar. Este desplazamiento físico y funcional forzó un cambio en las prácticas de subsistencia, incentivando un conocimiento profundo sobre ciclos naturales, propiedades de suelos y selección de especies útiles. Por tanto, la agricultura neolítica emergió no solo por el talento y la voluntad humana, sino también como una adaptación al paisaje transformado por fenómenos naturales catastróficos.

Las evidencias de cambios isotópicos entre C3 y C4 en los speleotemas sugieren que mientras la vegetación forestal y arbórea desaparecía de las laderas, pastizales más resistentes, típicos de ambientes savánicos, colonizaban las zonas sedimentarias. Esta dinámica habría modificado la disponibilidad de recursos vegetales, impulsando también cambios en la dieta y en la explotación de la fauna local por parte de los primeros pobladores neolíticos. Por otra parte, la periodicidad observada en picos de incendios en intervalos cercanos a 100 mil años, relacionada con fases cálidas dominadas por forzamientos orbitales, establece un patrón natural recurrente de perturbaciones ambientales severas, lo que sugiere que la revuelta ecológica experimentada en el Holoceno temprano no fue única y forma parte de una fluctuación climática mucho más amplia. La interacción entre estos factores naturales y las acciones humanas posteriores pinta un cuadro complejo en el que los incendios, lejos de ser solo agentes de destrucción, pudieron actuar como mecanismos regenerativos y selectivos contribuyendo a la formación de nuevos ecosistemas y al estímulo de la innovación humana. Las innovaciones sociales vinculadas a esta adaptación incluyen desde el desarrollo de tecnologías para la agricultura irrigada y la domesticación animal hasta cambios en la organización social que sostuvieron comunidades sedentarias cada vez más grandes y complejas.