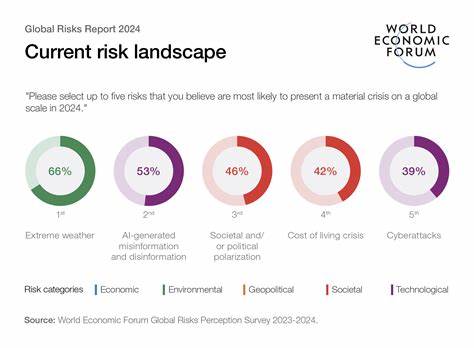

El cambio climático es uno de los retos más apremiantes de nuestro tiempo, afectando a millones de personas y ecosistemas en todo el planeta. Sin embargo, no todos los actores contribuyen ni sufren sus consecuencias de manera igual. Recientes estudios científicos han demostrado que los grupos de altos ingresos aportan de forma desproporcionada a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), siendo responsables de una parte considerable del calentamiento global y los extremos climáticos asociados. Este fenómeno evidencia no solo un desequilibrio ambiental sino también social, poniendo en relieve la necesidad de abordar el cambio climático desde una perspectiva de equidad y justicia global. Los datos más recientes demuestran que aproximadamente dos tercios del aumento de la temperatura global desde 1990 pueden atribuirse al consumo y las inversiones del 10% más rico de la población mundial.

Más sorprendentemente, el 1% más adinerado de la población contribuye a un 20% del calentamiento observado, lo que significa que su impacto individual es hasta 20 veces mayor que el promedio global. Tal disparidad revela que el estilo de vida y las decisiones económicas de estos sectores no solo influyen en sus entornos inmediatos sino que tienen repercusiones globales, intensificando eventos como olas de calor, sequías extremas y otros fenómenos climáticos que afectan especialmente a las regiones más vulnerables. Este vínculo entre riqueza y responsabilidad ambiental se torna aún más evidente cuando se consideran los fenómenos extremos. Por ejemplo, en la actualidad, los 10% más ricos generan siete veces más eventos de calor extremo que el ciudadano promedio mientras que el 1% de mayores ingresos está asociado a 26 veces más de estos episodios. En regiones tropicales y biodiversas como la Amazonía, las sequías se han visto exacerbadas por el impacto de las emisiones de los sectores más adinerados, que incrementan la frecuencia y severidad de estos fenómenos hasta 6 o 17 veces respecto al promedio mundial.

Esta realidad tiene implicaciones directas para las comunidades menos favorecidas que suelen ser las que más sufren los efectos adversos del cambio climático. Muchas de estas poblaciones generan menos del 10% de las emisiones mundiales pero enfrentan con mayor intensidad las olas de calor, la escasez hídrica y la pérdida de productividad agrícola ocasionadas por el calentamiento. La injusticia climática emerge así como un problema ético y político fundamental donde la brecha económica se traduce en desigualdad frente a un peligro global. Una particularidad de estas investigaciones ha sido la aplicación de modelos climáticos avanzados y métodos de atribución que permiten cuantificar con precisión cuánta parte del cambio en temperatura o eventos climáticos extremos provienen de grupos específicos de emisores. El uso combinado de modelos simples y emuladores complejos ha permitido generar escenarios contrafactuales: es decir, estimar cómo sería el clima actual si determinados grupos de altos ingresos hubieran reducido sus emisiones a niveles promedio.

Estas simulaciones reflejan escenarios donde el calentamiento global sería considerablemente menor, en algunos casos cercano a cero, si el consumo y las inversiones del segmento más rico se ajustaran al promedio global. Además, el estudio también ha destacado la relevancia de diferentes gases de efecto invernadero en este contexto. Aunque el dióxido de carbono (CO2) es el gas más conocido y emitido, otros gases como el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) poseen un potencial de calentamiento mucho mayor en el corto plazo y están relacionados en buena medida con las actividades y consumos del 1% de la población más rica. La reducción de estas emisiones a nivel de los sectores pudientes podría impactar significativamente en la mitigación del calentamiento a corto plazo y en la reducción de eventos climáticos extremos. Los impactos regionales también son esenciales para comprender la dimensión del problema.

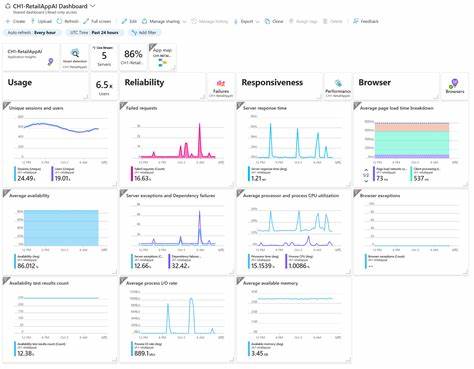

En Estados Unidos y China, países con grandes economías y alta concentración de riqueza, las emisiones del 10% y 1% más ricos han sido responsables de un incremento notorio en la frecuencia de olas de calor en regiones vulnerables como el Amazonas, el sudeste de Asia y partes del África subsahariana. Estos hallazgos demuestran cómo las acciones locales de grupos económicos selectos pueden tener repercusiones globales, intensificando fenómenos que trascienden las fronteras nacionales y afectan áreas que estadísticamente emiten poco pero padecen mucho. En este escenario, el papel de las inversiones y el capital financiero adquiere especial importancia. Se ha evidenciado que los tramos más ricos de la escala económica no solo emiten a través del consumo privado sino que también contribuyen a través de sus inversiones en sectores productivos altamente contaminantes. Esta dimensión amplía el debate más allá del consumo individual hacia la necesidad de reformar los sistemas financieros y las políticas regulatorias para que reflejen la responsabilidad real de las emisiones y fomenten la reasignación hacia actividades sostenibles.

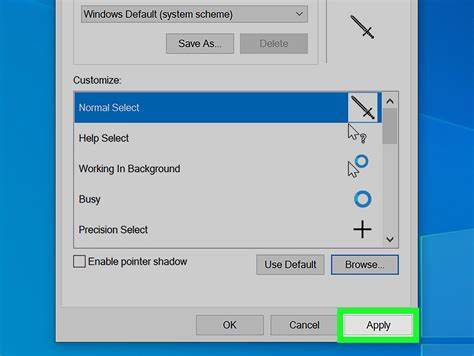

Este conocimiento sobre la desigualdad en la contribución a la crisis climática abre el camino a nuevas políticas basadas en el principio de quien contamina paga. Se proponen desde impuestos progresivos a la riqueza hasta gravámenes específicos sobre emisiones corporativas vinculadas a la propiedad de los más ricos. Estas medidas podrían generar recursos financieros sustanciales para la adaptación de las regiones más expuestas y vulnerables, que hoy enfrentan enormes brechas en recursos para hacer frente a los impactos climáticos. Sin embargo, es importante reconocer que la transición hacia políticas justas y efectivas no está exenta de desafíos éticos y técnicos. Los enfoques actuales se basan en modelos que atribuyen emisiones y responsabilidades en función del consumo, lo cual puede diferir de esquemas basados en la producción.

Además, existen debates sobre cómo establecer escenarios contrafactuales y qué parámetros usar para determinar responsabilidad y justicia. Más allá de la responsabilidad histórica, las conversaciones deben incluir aspectos socioeconómicos y culturales que impactan la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación. Asimismo, aunque la relación entre emisiones y extremos climáticos está demostrada, la traducción de estos datos en políticas prácticas debe considerar también las diferencias en exposición y vulnerabilidad entre comunidades. Los eventos extremos por sí solos no explican el daño total, ya que este depende de la infraestructura, la preparación, los sistemas de alerta y otros factores sociales y económicos. Por ello, integrar las ciencias naturales con las sociales es vital para diseñar estrategias integrales que no solo reduzcan las emisiones, sino que también promuevan la equidad y la resiliencia.

La cooperación internacional, basada en la evidencia y el reconocimiento de las desigualdades, puede facilitar mecanismos de financiamiento que recojan recursos de los sectores de altos ingresos para apoyar medidas de mitigación y adaptación en los países y regiones más afectados. En conclusión, la evidencia científica contemporánea confirma que el 10% más rico de la población mundial es responsable de una fracción desproporcionada del calentamiento global y de la exacerbación de eventos climáticos extremos. Este fenómeno revela una profunda interconexión entre desigualdad económica y crisis ambiental, un desafío que requiere respuestas coordinadas, justas y efectivas a nivel global. La comprensión de estos vínculos es fundamental para impulsar políticas con enfoque de justicia climática, que reduzcan las emisiones entre los más privilegiados mientras se protege y fortalece a las comunidades más vulnerables del planeta.