Vivimos en una época donde la manera en que el poder se ejerce y se manifiesta ha cambiado radicalmente gracias a la revolución digital, y con ella, la estructura misma de nuestra sociedad. Actualmente, la sociedad de control no se basa únicamente en las instituciones tradicionales ni en los sistemas centralizados, sino en redes, protocolos y tecnologías que generan un nuevo paradigma. La transformación ha sido tan profunda que hay un riesgo latente de que ni siquiera comprendamos del todo quién realmente dirige o influye en nuestra vida diaria, y cómo ese control se ejerce con sutileza y eficacia. La era de Internet nos ha confrontado con dos realidades aparentemente contradictorias. Por un lado, las viejas estructuras estatales, mediáticas, y religiosas pierden su monopolio sobre el poder y el control cultural.

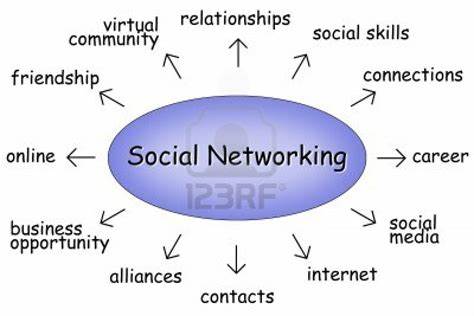

Plataformas como YouTube, Facebook, TikTok, y Twitter están fragmentando el discurso público, creando ecosistemas radicalizados y polarizados que desafían el consenso social tradicional. Por otro lado, un fenómeno paralelo sucede: la cultura, el diseño y las preferencias se están homogeneizando a escala global. Desde coffeeshops que comparten estética hasta melodías pop que priorizan la repetición sobre la innovación, la diversidad se ve reemplazada por la uniformidad. Esta paradoja refleja una tensión intrínseca de la nueva sociedad; aunque desmonopoliza fuentes de poder, simultáneamente impulsa una convergencia hacia lo promedio, lo previsible y lo protocolizado. Para entender cómo hemos llegado a este punto hay que remontarse a los orígenes de la computación en red y a los fundamentos teóricos que influyeron en su desarrollo.

Durante el siglo XX, uno de los debates económicos más significativos giraba en torno a cómo las economías podrían gestionar la complejidad: ¿mediante planificación centralizada o a través de mecanismos descentralizados? Friedrich von Hayek, discípulo de Ludwig von Mises, planteó que la fragmentación del conocimiento era la barrera fundamental para cualquier planificación centralizada exitosa. Nadie posee todo el conocimiento en un sistema altamente complejo; de ahí que los mercados, más que simples sistemas de precios que igualan oferta y demanda, sean redes que permiten la coordinación dispersa en tiempo real. En esa línea, la creación de ARPANET, la precursora de Internet, fue mucho más que un simple avance tecnológico. Fue una apuesta por reinventar la comunicación humana en red, con protocolos abiertos y estandarizados que permitieran la conexión entre computadoras heterogéneas de manera flexible y descentralizada. La visión era clara: lograr que los humanos pudieran colaborar y compartir información de forma efectiva, sin las limitaciones propias de sistemas cerrados y controlados centralmente.

Esta mentalidad, influenciada por la contracultura de California, puso la colaboración y la autoorganización en el centro. Pero la complejidad inherente a las redes también impuso desafíos. A medida que los sistemas crecen, la comunicación se vuelve más difícil de gestionar y el control más difuso. La teoría de sistemas complejos y la simulación por computadora —como los juegos de simulación urbana o los autómatas celulares— mostraron cómo patrones emergentes pueden surgir de reglas simples, generando resultados a menudo inesperados y trascendiendo la capacidad humana para supervisar manualmente cada variable. En este contexto, grandes corporaciones tecnológicas han adoptado la lógica de red no solo en sus productos, sino en su organización interna.

El mandato de Jeff Bezos para Amazon ejemplifica esta transición, pues ordenó que cada equipo y servicio dentro de la empresa expusiera su funcionalidad únicamente a través de interfaces definidas, diseñadas para ser accesibles públicamente. Esta arquitectura modular y escalable no solo facilita la expansión masiva, sino que impele a una economía interna basada en protocolos —un sistema en el que los departamentos funcionan como pequeñas empresas interconectadas a través de estándares rigurosos y exportables. Amazon Web Services, Fulfillment by Amazon y Amazon Shipping son solo la punta del iceberg de esta metamorfosis corporativa y social. La política mundial y las agendas neoliberales también recibieron un impulso a partir de esta lógica protocolar. Lejos de reducir la intervención estatal, el neoliberalismo ha creado nuevas formas de gobernanza basadas en estándares, regulaciones técnicas y acuerdos internacionales que facilitan la fluidez del comercio global y limitar la interferencia política directa.

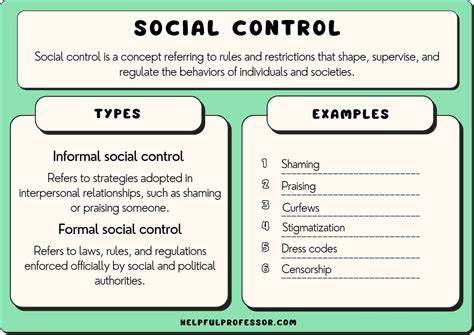

Herramientas como las normas ISO, los sistemas financieros estandarizados, y las regulaciones transnacionales permiten a actores diversos operar bajo marcos comunes, garantizando la interoperabilidad y la apertura del mercado global, a la vez que limitan la capacidad de control democrático o estatal sobre estas dinámicas. La filosofía y la sociología han descrito este nuevo tipo de poder como un cambio de un modelo disciplinario a una sociedad de control, concepto desarrollado por Gilles Deleuze. Si antes el poder se ejercía confinando a los individuos en instituciones específicas y estableciendo normas rígidas, hoy el control opera a través de redes infinitamente flexibles, mediante la oferta constante de opciones personalizadas y la monitorización continua de comportamientos. Esa “libertad” aparente se convierte en la clave que sostiene un sistema en el cual la vigilancia es ubicua y el estímulo constante lleva a un consumo incesante, tanto de bienes como de atención e información. Las plataformas digitales son los ejemplos paradigmáticos de esta nueva realidad.

Mediante el uso de algoritmos avanzados que analizan y predicen los deseos de los usuarios, el sistema ofrece un flujo perfectamente adaptado, que impulsa a la acción constante: comprar más, consumir más contenido, participar más. Sin embargo, nadie está literalmente empujando a las personas. Más bien, es una forma sutil de persuasión que utiliza el protocolo —las reglas invisibles y estandarizadas del funcionamiento digital— para articular esa relación entre deseo, oferta y vigilancia. El control está en reducir la agencia a un conjunto de elecciones dentro de opciones optimizadas para maximizar la actividad dentro del ecosistema. Este mecanismo genera también fenómenos sociales nuevos y perturbadores, como las concentraciones de influencia en la llamada “élite del protocolo”.

Estos grupos no se definen tanto por su riqueza o posición tradicional, sino por su dominio en el diseño, gestión y manipulación de protocolos que estructuran nuestras interacciones cotidianas, desde el comercio hasta la comunicación y la cultura. En este sentido, la política y la sociedad están cada vez más marcadas por luchas no tanto por el control directo de instituciones, sino por la capacidad de dar forma y mantener ciertos protocolos con ventajas competitivas. Por otra parte, este contexto complejo propicia la emergencia de movimientos sociales y políticos que buscan respuestas a la invisibilidad y la dispersión del poder. Mientras algunas élites cuentan con las herramientas para moverse dentro del entramado protocolar con destreza, amplios sectores sociales quedan confusos y alienados, dando lugar a narrativas conspirativas y a la polarización extrema. El fenómeno QAnon, entre otros, puede interpretarse como una respuesta a la incapacidad de comprender las verdaderas dinámicas del poder contemporáneo, transformándolas en relatos simplificados y polarizados que identifican enemigos visibles y simplifican el conflicto.

El futuro se presenta como un campo de batalla en torno a la definición y regulación de protocolos, especialmente en el terreno de las tecnologías de inteligencia artificial y automatización. Por un lado, las elites administrativas y regulatorias buscan escalar la gestión y el control a través de normas y mecanismos automatizados que puedan mediar la complejidad de los sistemas modernos. Por el otro, sectores tecnológicos promueven la descentralización y la creación de herramientas que permitan escapar de las restricciones tradicionales, prometiendo una autonomía aún mayor aunque también más caótica. Por último, uno de los retos más urgentes reside en la creación de nuevas formas de agencia y rendición de cuentas que encajen con la naturaleza de los sistemas protocolizados. La dificultad para asignar responsabilidades en estructuras tan difusas y emergentes desplaza la política tradicional hacia un terreno donde la transparencia es compleja y el poder a menudo se siente fantasmal.

La invitación es, entonces, a construir y reivindicar espacios donde la humanidad, la irracionalidad creativa y la capacidad de resistencia puedan florecer por fuera de las lógicas protocolarias predominantes. En esta labor reside quizás la clave para preservar la diversidad, la creatividad y la autonomía en un mundo dominado por la nueva sociedad de control.

![Can Speed Radar Measure Music? [video]](/images/5FA4926B-54D0-41AC-A3DA-DAF5B3D9C44B)