En la era digital, donde las redes sociales dominan gran parte de nuestra comunicación y relaciones sociales, optar por no tener una cuenta en Instagram puede parecer una decisión atípica, incluso revolucionaria. Sin embargo, esta elección puede resultar tanto en una bendición para preservar la privacidad personal, como en una fuente constante de incomodidad e incertidumbre sobre lo que otros saben de nuestra vida. La paradoja de vivir sin Instagram en un mundo donde Instagram, y las redes sociales en general, son una extensión casi inevitable de la vida social, plantea profundas preguntas acerca de qué es realmente la privacidad y quién controla la información sobre nosotros. La elección consciente de no tener Instagram ofrece una sensación de alivio y libertad. No sentir la presión constante de compartir cada detalle de nuestra vida cotidiana ni de actualizar un público amplio y muchas veces distante, mantiene una barrera hacia la sobreexposición.

Para muchas personas, esta distancia con el mundo virtual se traduce en menos estrés, en espacios de disfrute más auténticos y en la posibilidad de mantener relaciones sociales con un filtro más humano, menos mediado por likes y comentarios. No obstante, esta situación también trae consigo un efecto secundario inevitable: el control sobre nuestra imagen pública y la información sobre nosotros se diluye y es cedida a terceros. En contextos sociales donde las comunidades son muy dinámicas, como en mudanzas temporales o círculos de expatriados, la influencia de Instagram se vuelve mucho más evidente. Los grupos de amigos cambian, las fronteras entre conocidos nuevos y amigos antiguos se desdibujan, y las redes sociales ofrecen un escenario permanente en el que las vidas de todos se muestran de manera fragmentada y pública. En estas situaciones, aunque uno no tenga cuenta propia, las publicaciones de otros pueden revelar detalles íntimos o triviales sobre nuestra vida personal, desde viajes hasta eventos sociales, generando una exposición sin consentimiento previo.

Esta realidad genera un sentimiento ambivalente. Por un lado, es gratificante ser parte de momentos memorables dignos de ser compartidos. Por otro, preocupa que la narrativa sobre esos momentos no sea la que realmente quisiéramos proyectar. En la interacción cara a cara existe la oportunidad de percibir y respetar las sensibilidades de quienes participan en la conversación, ajustando el tono y el contenido según el contexto. Esta sutileza del trato personal se pierde en las redes sociales, donde la información se dirige a un público heterogéneo, con diferentes relaciones y emociones vinculadas a las personas involucradas.

El fenómeno de las publicaciones en Instagram frecuentemente crea una imagen idealizada y unificada de los eventos, que puede resultar incómoda para quienes saben que la realidad es más compleja. El ejemplo clásico es el de un viaje o una fiesta, donde los posts muestran un grupo feliz y armonioso, pero donde en realidad hubo ausencias, limitaciones o incluso tensiones entre los participantes. La exclusión de ciertos amigos o conocidos se hace muy visible en el mundo virtual, generando malestar o sentimientos de rechazo. Es imposible para un solo post satisfacer todas las sensibilidades y expectativas de una comunidad tan diversa. Para quienes han decidido mantenerse fuera de Instagram, la exposición indirecta puede ser especialmente perturbadora.

Al no estar al tanto de las publicaciones donde están etiquetados o mencionados, se pierde la posibilidad de manejar la propia narrativa o corregir malentendidos. Se genera un vacío de información que puede alimentar la inseguridad y la ansiedad, puesto que no se sabe con exactitud qué se está compartiendo o quién está viendo qué. La sensación de falta de control sobre la propia privacidad se profundiza, desafiando la idea clásica del derecho a decidir qué información se divulga sobre uno mismo. Desde un punto de vista legal y ético, definir qué significa tener control sobre la propia privacidad ha sido y sigue siendo un reto. Una definición sencilla y poderosa es la capacidad de decidir qué saben los demás sobre uno.

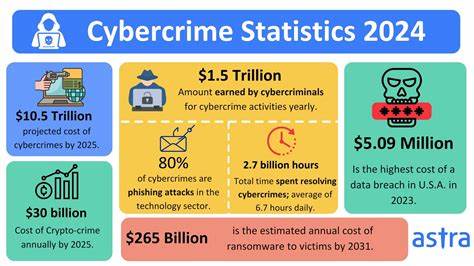

En el contexto de las redes sociales, esta capacidad se ve erosionada cuando terceros difunden contenido que involucra nuestra imagen, información o actividades sin nuestro consentimiento o sin un acuerdo previo. En un mundo hiperconectado, la privacidad se convierte en un recurso escaso y frágil, difícil de proteger incluso para quienes intentan alejarse de las plataformas digitales. Las empresas de internet y el big data representan un enemigo conocido para la privacidad, acumulando enormes cantidades de datos personales para usos comerciales o publicitarios. Sin embargo, muchas veces se subestima el impacto de los amigos, conocidos o incluso desconocidos que, al publicar historias o fotos, intervienen directamente sobre nuestra privacidad social. La atención suele centrarse en evitar que multinacionales espíen nuestro comportamiento, pero la exposición que genera la propia red social es una amenaza más inmediata, visible y tangible.

En cuanto a posibles soluciones, la comunidad social y cultural aún está buscando códigos de conducta adecuados. Una etiqueta social que limite o regule lo que se comparte en redes podría ofrecer un respiro. Por ejemplo, un consenso que desaconsejara compartir contenido de reuniones o eventos sociales más allá de los participantes presentes podría ayudar a preservar las sensibilidades y la privacidad de todos. Pero tal medida iría en contra de la propia esencia de las redes sociales, que buscan la difusión abierta y la creación de grandes audiencias. En este sentido, quizás el camino sea más un ejercicio de respeto y empatía dentro de nuestras comunidades digitales y reales.

Reconocer que detrás de cada post hay personas con sentimientos complejos, que las relaciones sociales no siempre son simples ni uniformes, y que no todo debe ser compartido, son principios que podrían alentar una interacción más consciente y cuidadosa en línea. Mientras tanto, quienes optamos por vivir sin Instagram permanecemos en una especie de limbo social. No vemos las publicaciones, no nos enfrentamos a la ansiedad de las comparaciones o la presión por mostrar una vida perfecta. Sin embargo, sabemos que otros postean sobre nosotros y compartimos un desconcierto silencioso sobre la imagen que se está construyendo, sobre lo que otros piensan o sienten a partir de esas imágenes y relatos. A veces nos enteramos por terceros, en conversaciones casuales, y experimentamos una inquietante sensación como si estuviéramos debajo de una superficie invisible, expuestos sin haber aceptado ser mostrados.

Esta compleja relación con la privacidad en la era Instagram redefine nuestras nociones de sociabilidad, identidad y control personal. Nos enfrentamos a una realidad donde la información se mueve con velocidad y sin filtros, donde la vida privada se entrelaza con la pública de modo inseparable. La pregunta fundamental que emerge es cómo navegar este mundo digital sin perder nuestra esencia y nuestra intimidad. En última instancia, la privacidad ya no es solo una cuestión de tecnología o leyes, sino también un asunto de prácticas sociales y responsabilidad colectiva. Al aceptar compartir, debemos ser conscientes del impacto que tiene en otros y actuar con sensibilidad.

Y al decidir no participar, es importante también entender que la invisibilidad digital no garantiza el control, sino que puede traer otro tipo de desafíos emocionales y sociales. Vivir sin Instagram en una época dominada por las redes sociales no es sinónimo de privacidad absoluta, sino más bien de asumir una forma diferente de estar presentes en el mundo. Y aunque a veces se sienta como una ventaja y en otras como una vulnerabilidad, representa un llamado a repensar cómo queremos relacionarnos con la información personal y con el entorno social que nos rodea. La privacidad hoy es un bien valioso y frágil, que requiere tanto de tecnología como de una mirada humana y respetuosa para mantenerse viva.

![7 Programming Myths that waste your time [video]](/images/A1589BAF-6D4C-4FA4-B79D-3A7DF5CF7FA7)